|

|

Corps et âmes

Bourse de Commerce

Pinault Collection

jusqu’au 25.08.25 |

|

La Bourse de Commerce propose en une exposition ambitieuse sous le

commissariat d’Emma Lavigne d’explorer avec les meilleurs artistes

contemporains les rapports toujours complexes entretenus avec le corps et

l’esprit. Depuis l’aube des temps, l’homme a interrogé son rapport au

corps et à son environnement, des fameuses mains négatives de l’art

pariétal jusqu’aux créations de Georg Baselitz, d’Ana Mendieta, Duane

Hanson et bien d’autres artistes réunis dans cet écrin inspirant de

l’ancienne Bourse de Paris.

©

Pinault Collection

Le visiteur pourra, par les différents médias retenus pour ce parcours

(peinture, dessin, sculpture, vidéo, photographie) faire directement

l’expérience dans son propre corps de ces questionnements. Ainsi,

l’autoportrait saisissant de Duane Hanson ne pourra laisser indifférent

tant la détresse de l’artiste induit un désenchantement manifeste du monde

dans lequel il s’inscrit. |

Ces rapports entre corps et esprit – l’exposition ose même le mot âme… -

révèlent toute la complexité de la modernité, ainsi qu’il ressort de ces

œuvres souvent tourmentées, parfois plastiques (Kerry James Marshall), se

faisant toujours l’écho de ces carrefours entre réalité et fiction.

©

Pinault Collection

Qu’il s’agisse du corps exposé avec Diane & Allan Arbus, Richard Avedon,

Niki de Saint Phalle ou du corps fantasmagorique avec Marlene Dumas (Birth),

ces artistes explorent les corps comme une carte géographique parvenue aux

confins de contrées inconnues.

©

Pinault Collection

Évanescences et tombeau floral (Ana Mendieta) ponctuent ce riche parcours

avant de parvenir au point d’orgue de cette exposition avec le monumental

accrochage de huit tableaux de Georg Baselitz (Avignon 2014) en un

polyptyque spectral impressionnant du corps vieillissant de l’artiste…

Commissariat général : Emma Lavigne, directrice générale de la

Collection, conservatrice générale |

|

|

|

Exposition Mamlouks

1250-1517

Musée du Louvre

jusqu'au 28 juillet 2025

|

|

Qui étaient donc les Mamlouks ? Ce nom, à la fois familier et énigmatique

pour bien des Occidentaux, désigne pourtant l’une des civilisations les

plus fascinantes du monde islamique médiéval. Le musée du Louvre propose

aujourd’hui une exposition remarquable, aussi érudite qu’esthétique, qui

plonge son visiteur dans l’univers de cet empire égypto-syrien dont la

puissance s’étendit du milieu du XIIIe siècle jusqu’au début du XVIe.

Dès les premières salles, le visiteur est saisi par la richesse du

parcours imaginé par Souraya Noujaïm et Carine Juvin, commissaires de

cette exposition qui redonne vie à un empire au raffinement insoupçonné.

Un dispositif immersif transporte d’emblée le visiteur au cœur du complexe

monumental du sultan Qalawun (1279-1290) au Caire.

©Musée du Louvre/Nicolas Bousser

Grâce à cette reconstitution numérique, ce joyau architectural déploie ses

trésors et marbres polychromes, témoins du goût aiguisé de ses

commanditaires. Ce faste artistique demeure indissociable de l’histoire

singulière des Mamlouks : esclaves d’origine turque ou caucasienne,

achetés ou capturés pour servir dans les armées musulmanes, ils accédaient

souvent à la liberté, gravissaient les rangs militaires jusqu’à, parfois,

devenir sultans. |

Cette élite guerrière écrasa Croisés et Mongols, avant de s’effacer face à

l’Empire ottoman en 1517. Leur prestige demeure immense, et Napoléon,

admiratif, intégra même un régiment de Mamlouks dans sa propre armée.

Au-delà de leur force militaire, les Mamlouks ont su bâtir une société

d’une grande richesse culturelle aux multiples échanges.

©Musée du Louvre/Nicolas Bousser

L’exposition, dans une scénographie feutrée des plus réussies, parvient à

mettre en lumière – et en espace - cette mosaïque de peuples, de langues,

de traditions et d’arts qui composaient ce vaste empire. Loin de se

refermer sur eux-mêmes, les Mamlouks favorisèrent, en effet, échanges

artistiques et commerciaux, depuis l’Europe jusqu’à l’Inde et la Chine.

Une ouverture que reflètent notamment les calligraphies majestueuses, les

bois incrustés de nacre, les verres émaillés et pièces d’orfèvrerie

précieuses rivalisant de finesse et présentés tout au long du parcours.

©Musée du Louvre/Nicolas Bousser

Tant pour la beauté des œuvres réunies que pour la richesse du regard

porté sur une civilisation méconnue et pourtant essentielle à la

compréhension du monde méditerranéen, cette exposition fait revivre une

page d’histoire vibrante, traversée par l’éclat des arts et le souffle des

grands empires.

Catalogue d'exposition Mamlouks Skira/Editions

du Louvre, 2025 |

|

|

|

« Andrea Appiani - Le peintre de

Napoléon en Italie »

Exposition Jusqu’au 28 juillet 2025

Musée National des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau |

|

C'est la première fois que la France honore la mémoire du peintre Andrea

Appiani qui connut son heure de gloire, non seulement auprès de

l'aristocratie milanaise, mais surtout en devenant Premier Peintre de

l'empereur Napoléon en 1805. Le musée national des châteaux de Malmaison

et Bois-Préau a conçu un riche parcours permettant de (re)découvrir ce

peintre majeur du néoclassicisme du nord de l’Italie, certaines de ses

œuvres étant conservées dans ce lieu même.

Mais, avant l’ascension sociale et artistique d’Appiani résultant de sa

reconnaissance officielle par le régime impérial, le jeune artiste fit ses

armes à Milan à l’académie ambrosienne, puis à celle de Brera, nourri de

références antiques et religieuses dont il retint les thèmes essentiels

avec des commandes d’église et de palais pour la noblesse milanaise.

Bientôt, ses voyages à Rome, Parme et Bologne enrichiront sa palette, tout

en renforçant sa maîtrise du dessin. Chaque époque apportera ses

influences dans l’art d’Appiani qui sut accueillir ces références avec

habileté, qu’il s’agisse de ses commandes d’art sacré ou de ses

décorations profanes.

La rencontre déterminante dans le parcours du peintre sera bien entendu

celle avec l’empereur Napoléon Bonaparte qui sut rapidement se saisir de

l’opportunité des talents du peintre prêt à le servir sur ces terres

fraîchement conquises au-delà des Alpes. Appiani devint alors

portraitiste, non seulement de Napoléon (Portrait de Napoléon du

Kunsthistorisches, museum de Vienne), mais également de ses généraux et du

personnel politique italien le plus en vue. Malgré le caractère formel de

cet art répondant à des codes bien établis, Appiani saura souvent en

infléchir la rigueur, adoucissant certains traits et nuançant délicatement

les couleurs, usant ici ou là du non finito, guère usuel en ce domaine.

Appiani innove et atténue ainsi le néoclassicisme dont il demeure, en ce

début de XIXe siècle italien, l’un des représentants les plus illustres.

L’exposition réserve également des sections à ses nombreux décors qui,

pour un grand nombre d’entre eux, furent détruits lors des bombardements

de la Seconde Guerre mondiale. Cette part non négligeable du catalogue de

l’artiste, souvent méconnue, est ainsi retracée à partir de dessins

préparatoires et de quelques rares cartons nous étant parvenus et

aujourd’hui exposés, permettant ainsi au visiteur de s’immiscer dans

l’atelier de l’artiste. |

De la peinture a fresco, délaissée à l’époque en France, Appiani réussit

ainsi à insuffler un élan plus naturel à ses représentations souvent

formelles. Les thèmes retenus, leur transposition dans les lieux auxquels

ils étaient destinés, sans oublier leur commanditaire sont unis

harmonieusement par l’artiste qui se voulait l’héritier de Léonard de

Vinci et de Bernardino Luini qu’il vénérait plus que tout. L’habileté de

ce peintre ne suffira pourtant pas à éviter un relatif oubli jusque dans

les années 1980 et la redécouverte du néoclassicisme.

Pour aller plus loin…

« Appiani – Le peintre de Napoléon en

Italie » catalogue de l’exposition sous la direction scientifique

d’Elisabeth Caude et Rémi Cariel, Grand Palais Rmn Editions, 2025.

Il était nécessaire de réserver une publication d’ampleur sur ce peintre

méconnu en France et dont l’exposition qui lui est consacrée à Malmaison

révèle les nombreuses facettes. L’ouvrage dévoile ainsi les différents

aspects de l’art d’Appiani, un artiste aussi habile dans des compositions

intimistes que pour le plus grand faste impérial… Le catalogue retrace

tout d’abord la riche carrière de l’artiste de ses débuts à l’avènement de

Napoléon, puis dans le Milan occupé par l’empereur (1796-1813). Mais ce

qui aurait pu déjà nourrir une longue carrière d’artiste sera complété par

de nombreuses facettes plus méconnues, notamment ses activités de

commissaire des Beaux-Arts et, longtemps ignorée, son activité de

collectionneur et conseiller en art… L’ouvrage étudiera enfin la destinée

de l’œuvre d’Appiani entre la dispersion de son corpus de dessins, la

destruction de nombre de ses œuvres lors de la Deuxième Guerre mondiale et

l’oubli relatif dans lequel son héritage sombra jusqu’à sa redécouverte à

partir des années 1980. Un catalogue servi par une riche et abondante

iconographie permettant d’approfondir les connaissances sur cet artiste

majeur du XIXe s. italien. |

|

|

|

« Eugène Boudin, le père de

l’impressionnisme : une collection particulière »

Musée Marmottan Monet jusqu’au 31 août 2025

|

|

Contrairement à une idée reçue, Eugène Boudin n’a pas peint que les plages

de Normandie. Et si, bien entendu, ce « père de l’impressionnisme » a

rendu ces vues incontournables grâce à son art incomparable à saisir la

lumière et les couleurs de ces rivages sur ses toiles, l’exposition du

musée Marmottan démontre avec brio que le maître avait plus d’un atout sur

sa palette…

Eugène Boudin Le Havre, l’avant-port 1885

Huile sur toile 41,5 x 55,5 cm Collection Yann Guyonvarc’h

© Studio Christian Baraja SLB

Eugène Boudin, de seize ans l’aîné de Claude Monet, eut très tôt cette

intuition appelée à un bel avenir de saisir la nature sur le motif, une

attitude qui influencera grandement par la suite le peintre des nymphéas,

qui règne en maître dans les collections permanentes du musée Marmottan.

Ainsi que le rappelle Érik Desmazières, Membre de l’Académie des

beaux-arts et Directeur du musée Marmottan Monet : « Nous devons cet

ensemble exceptionnel au collectionneur français Yann Guyonvarc’h qui a

réuni avec passion cette collection unique. Nous lui sommes

particulièrement reconnaissants d’avoir choisi notre institution pour la

faire découvrir au public parisien et au-delà ».

Il faut avouer que cette réunion de quatre-vingts œuvres du peintre - né à

Honfleur en 1824 et décédé non loin de là à Deauville en 1898, force

l’admiration. |

Et ce, non seulement en raison de la profusion de peintures rarement

réunies et exposées ensemble, mais surtout par leur diversité, une

diversité de lieux et de thèmes révélant de nombreuses facettes souvent

méconnues du peintre grâce au parcours admirablement conçu par Laurent

Manœuvre, commissaire de l’exposition. Eugène Boudin, célèbre en effet

pour ses vues des plages normandes, a également su saisir variations et

impressions lors de ses nombreux voyages au-delà de la Normandie,

notamment en Bretagne avec des vues marines plus tourmentées et intimes,

dans le sud de la France, à Bordeaux également, mais aussi en Hollande ou

encore Venise…

Eugène Boudin Camaret, la pointe du Toulinguet 1873

Huile sur toile 54,5 x 89,5 cm

Collection Yann Guyonvarc’h © Studio Christian Baraja SLB

Si le peintre privilégie le thème marin qui lui était cher, il n’hésite

pas à poser également sa palette au cœur d’un verger aux environs

d’Honfleur, lors d’une fête religieuse en Bretagne ou aux abords d’un

champ de courses à Deauville. Mais l’artiste qui avait travaillé dans sa

jeunesse comme mousse sur un bateau revient, de manière récurrente, à ses

premières amours, les ondes se confondant avec les nuées jusqu’à ce point

de tension ultime où les couleurs s’entrecroisent. Boudin, toute sa vie

durant, fut épris d’une quête éternelle, celle des liens entretenus par la

lumière et les ombres, et les effets fugitifs suscités par les couleurs,

comme à Venise, qui fut le chant du cygne de ce peintre impressionniste ;

Eugène Boudin parfaitement mit aujourd’hui à l’honneur par cette

exposition du Musée Marmottan Monet. |

|

|

|

«

Artemisia – Héroïne de l’art "

Musée Jacquemart-André

19 mars – 3 août 2025 |

|

Il fallait une maison d’une femme peintre, celle de Nélie, épouse d’André

Jacquemart, pour accueillir Artemisia Gentileschi, cette audacieuse

artiste italienne du XVIIe siècle, ainsi que le souligne d’emblée Pierre

Curie, commissaire de l’exposition et conservateur du musée

Jacquemart-André. Une exposition qui permet aujourd’hui au public, de par

les prêts exceptionnels et la qualité des œuvres exposées, de découvrir

toute la valeur et la place de cette artiste quelque peu injustement

oubliée jusqu’au XXe siècle et dont les toiles, recherches et attributions

continuent d’être, et ce, encore très récemment, découvertes ou affinées.

À ce titre, Artemisia Gentileschi (1593- vers 1656) méritait bien un tel

écrin.

Artemisia, née à Rome en 1593, suivra très jeune les enseignements de son

père, Orazio Gentileschi (1563-1639), peintre originaire de Pise,

largement reconnu de son vivant et disciple du Caravage. Pour autant,

Artemisia n’est pas, contrairement à quelques préjugés tenaces, « la fille

de son père ». Pour s’en convaincre, il suffit de regarder son portrait

par Simon Vouet qui ouvre le parcours de cette exposition sous le

commissariat de Patrizia Cavazzini et Maria Cristina Terzaghi et Pierre

Curie, pour voir combien sa personnalité sut s’affirmer.

Il faut avouer qu’Artemisia devint une femme instruite, fréquentant les

meilleurs peintres, mais aussi les cercles littéraires ou encore savants

de son époque ; également bonne musicienne, elle se représentera

d’ailleurs elle-même sur une célèbre toile jouant du luth (La « Joueuse de

luth » 1614-1615 du Wadsworth Atheneum Museum of Art d’Hartford).

Artemisia Gentileschi, Autoportrait en joueuse de luth,

1614-1615,

Huile sur toile, 77,5 x 71,8 cm, Hartford CT.,

Wadsworth Atheneum Museum of Art, Charles H. Schwartz Endowment Fund.

Crédit : Allen Phillips/Wadsworth Atheneum

Artemisia, dont la jeunesse fut marquée par un drame puisqu’elle fut en

effet violée en 1611 par un ami peintre de son père, Agostino Tassi ;

n’ayant pas tenu sa promesse de mariage qui eût été en quelque sorte

réparatrice, l’affaire donna lieu à un procès aussi bouleversant que

traumatisant pour la jeune artiste… Artemisia sut cependant faire preuve

de courage et de résilience et s’imposer en tant qu’artiste femme,

n’hésitant pas à parcourir l’Italie, de Rome à Venise, Pise, Florence

jusqu’à Naples, ou à voyager jusqu’en Angleterre à la cour de Charles Ier

en 1638 pour aider, à sa demande, son père alors âgé à terminer le plafond

dans la Maison des Délices de Greenwich (dont le visiteur retrouvera une

copie multimédia au plafond de la première salle).

Nourrie ainsi des plus grandes influences de son époque, elle conquit une

belle notoriété internationale et reçut elle-même, à l’instar de son père,

de prestigieuses commandes provenant des plus grandes cours princières

européennes ainsi que de riches aristocrates et collectionneurs.

|

Influence, en premier lieu, bien sûr, de son père ; une influence que le

visiteur découvrira dès la première salle avec des toiles en regard de

grand format, notamment cette œuvre d’Artemisia de 1615, « Judith et sa

servante » ayant appartenu aux Médicis, aujourd’hui conservée à la Galerie

des Offices de Florence. Orazio était fier de sa fille et n’hésitait pas à

vanter son talent ; un talent précoce que révèle également admirablement «

Suzanne et les vieillards » (Pommersfelden, Schloss Weissenstein),

première œuvre datée et signée d’Artemisia âgée seulement de dix-sept ans

en 1610.

Artemisia Gentileschi, Judith et sa servante avec la tête

d’Holopherne, v.1615,

Huile sur toile, 114 x 93,5 cm, Florence, Gallerie degli

Uffizi,

Galleria Palatina. Crédit : Su concessionne del

Ministera della Cultura

Mais aussi influences caravagesques, influences marquées qu’elle partagera

avec son père et son époque, et qu’elle contribuera elle-même à diffuser

dans toute l’Europe avec de très belles œuvres notamment « Danaé » (1612)

ou « David et Goliath », une œuvre exposée pour la première fois en

France. Des toiles retenant des thèmes bibliques ou historiques, on songe

également à cette toile de grand format « Esther et Assuérus » de 1628 du

Museum of Art de New York, ou encore à « Ulysse reconnaissant Achille

parmi les filles de Lycomède » de 1640.

Artemisia Gentileschi, Suzanne et les Vieillards, 1610,

Huile sur toile, 170 x 119 cm, Pommersfelden,

Kunstsammlungen Graf von Schönborn.

Crédit : akg-images / MPortfolio

À cela s’ajoutera aussi l’atmosphère artistique de Venise inspirée de

Véronèse, mais aussi des influences florentines ou encore napolitaines ;

Naples où elle tissera des liens étroits avec les artistes napolitains

lors de ses deux séjours et où elle mourra probablement en 1656 de la

peste.

Mais, au-delà de ces influences, Artemisia saura marquer son œuvre d’une

réelle signature, notamment par son souci extrême du raffinement ; finesse

des détails que l’on retrouve jusque dans la représentation du pavage sur

sa toile, pourtant de jeunesse, « Judith et sa servante ». Artemisia

excelle aussi dans l’art du portrait avec des portraits en pied prisés de

son vivant, pour certains redécouverts récemment, et où le visiteur

retrouvera au cœur de l’exposition ce souci du raffinement. Mais, la

singularité et l’audace de cette artiste femme du XVIIe siècle résident

probablement dans son extrême sensualité, y compris dans des œuvres à

thème religieux, n’hésitant pas à représenter avec une sensualité

troublante pour l’époque le corps dénudé des femmes, y compris son propre

corps. Sa magnifique « Madeleine pénitente » provenant de la cathédrale de

Séville en témoigne.

Ce sont toutes ces influences, ces facettes et cette incontestable

richesse que met aujourd’hui en valeur le parcours de cette exposition

offrant ainsi à Artemisia Gentileschi une des plus belles mises à

l’honneur qui soit. |

|

|

|

Galerie Campana - Aile Sully

Musée du Louvre

|

|

©Musée du Louvre

La Galerie Campana du musée du Louvre consacrée à la céramique grecque

antique a récemment rouvert après une vaste campagne de rénovation. Tout

en préservant son esthétique muséographique héritée du XIXe s. sa

lisibilité et présentation ont en revanche bénéficié des dernières

innovations contemporaines, tables multimédias, etc.

Rappelons que cette collection unique au monde est le fruit d’une passion

folle, celle du marquis Giampietro Campana (1809-1880) qui rechercha toute

sa vie les antiquités grecques les plus précieuses alors qu’il était

directeur du Mont de Piété à Rome. Mais l’homme n’était pas infaillible et

fut également accusé de malversations financières causant sa perte et

condamnation. Le sort de sa collection échut alors notamment à Napoléon

III qui s’en porta en partie acquéreur, collection qui vint enrichir le

musée du Louvre avec un nombre de vases et de terres cuites faisant de la

Galerie Campana l’une des plus riches au monde.

©Musée du Louvre

Bien que celle-ci fut - et est encore - avec ses neuf salles aux fenêtres

donnant directement sur la Seine, considérée également comme l’une des

plus belles du Louvre, cette vénérable Galerie depuis 1863, date à

laquelle elle fut inaugurée sous le Second Empire, avait cependant besoin

d’une rénovation afin de préserver cet héritage et cette esthétique à

nulle autre pareille. |

Avec son parquet à chevron et ses vitrines antiques, sans oublier les

somptueux plafonds peints entre 1825 et 1833, eux-mêmes restaurés pour

l’occasion, ce lieu singulier au cœur du musée retrouve ainsi après

rénovation son lustre. Mais la modernité s’invite également avec un

parcours repensé, notamment sur le plan chronologique, des cartels et

dispositifs multimédias, ainsi que des tables de consultation proposées

aux chercheurs souhaitant étudier certaines pièces. Trois espaces

distincts sont aujourd’hui organisés : une salle thématique introductive

par laquelle le visiteur a fort intérêt à débuter afin de se familiariser

avec la chronologie du IXe au Ier s. av. J.-C. et la géographie de ces

antiques artefacts. Trois salles d’études concerneront plus les

spécialistes et chercheurs, alors que le parcours chronologique occupant

les autres salles familiarisera le visiteur avec les différents styles et

techniques de la céramique grecque dont les plus illustres représentants

sont présentés avec une plus grande visibilité.

©Musée du Louvre

Qu’il s’agisse des nombreuses scènes inspirées directement de la

mythologie ou de la vie quotidienne, la Galerie Campana offre des instants

de vie incomparables de la société grecque antique faisant écho de manière

idéale aux sources littéraires classiques.

©Musée du Louvre

Le visiteur de la Galerie Campana découvrira, dans l’atmosphère unique et

intimiste de ces salles préservées du temps, l’une des plus belles

collections de céramiques archaïques et géométriques, à figures noires ou

rouges, pour un voyage immédiat dans cette riche et incomparable

civilisation antique. |

|

|

|

« Revoir Cimabue – Aux origines de la

peinture italienne »

Musée du Louvre

jusqu’au 12 mai 2025 |

|

L’exposition du musée du Louvre consacrée au peintre Cimabue est

assurément un évènement en ce début d’année, et ce à plus d’un titre ! En

premier lieu et surtout, celle-ci nous invite à découvrir une figure

déterminante de la peinture italienne du XIIIe siècle, et néanmoins

méconnue du grand public. Pourtant, l’œuvre de Cimabue, bien

qu’aujourd’hui fragmentaire marque une rupture avec les codes quelque peu

figés de l’art byzantin et anticipera une nouvelle ère picturale.

L’exposition réalisée sous le commissariat de Thomas Bohl propose ainsi au

visiteur de s’immerger dans cet univers artistique du XIIIe s. et à

découvrir l’œuvre d’un artiste se révélant majeur par sa modernité dans le

contexte de l’Italie de cette époque.

Peu d’éléments biographiques nous sont parvenus sur Cimabue ; né sous le

nom de Cenni di Pepo vers 1240 à Florence, nous n’en savons guère plus.

Cependant, son œuvre, bien que restreinte aujourd’hui à une quinzaine de

compositions connues, témoigne de sa singularité et de sa modernité. Son

art, loin des schémas hiératiques hérités de Byzance, introduit en effet,

une approche novatrice tant de l’espace que du volume, amorçant ainsi une

transition décisive vers le naturalisme.

|

L’actualité a remis Cimabue sous le feu des projecteurs avec la

restauration récente et spectaculaire de la Maestà, ainsi que

l’acquisition de La Dérision du Christ par le Louvre en 2023, un panneau

inédit redécouvert en France en 2019.

Dans cette œuvre exceptionnelle, le peintre donne aux figures une

expressivité saisissante et intègre des éléments propres à son époque,

accentuant l’impact émotionnel de la scène. Son approche, en rupture avec

la rigidité traditionnelle, confère en effet une intensité nouvelle, très

perceptible notamment dans le Crucifix de Santa Croce, où la

douleur et la gravité du Christ se traduisent par un modelé plus subtil et

une gestuelle plus expressive. Cette émouvante évocation se trouve

associée le temps de l'exposition aux deux autres panneaux de ce diptyque

provenant de la National Gallery de Londres et de la Frick Collection de

New York.

Travaillant pour les Franciscains, Cimabue a assimilé leur vision

spirituelle empreinte d’humanité qu’il a su intégrer dans ses œuvres. Ses

compositions épurées, alliées à une vibrante palette colorée, insufflent

une nouvelle vie aux sujets sacrés. Cet élan novateur culminera chez son

élève Giotto, dont le Saint François recevant les stigmates, également

présenté dans le parcours de l’exposition, témoigne de l’héritage direct

de son maître.

Soulignons, enfin, que l’influence de Cimabue s’étendit

bien au-delà de son cercle immédiat. Ainsi, Dante lui rend-il hommage dans

La Divine Comédie, tandis que Vasari souligna très tôt son rôle de

précurseur. L’œuvre de Cimabue témoigne de son génie et de sa volonté de

représenter le monde de manière plus réaliste et vivante, une rupture

préfigurant la Renaissance et en écho aux mutations philosophiques et

scientifiques de son siècle. Avec cette rétrospective d’exception, le

Louvre redonne à Cimabue la place qui lui revient, celle d’un grand

artiste, d’un artiste ayant initié l’un des plus grands tournants de

l’histoire de la peinture occidentale.

Pour prolonger l’exposition :

* Documentaire de Juliette Garcias De Cimabue à Giotto, les premiers

maîtres italiens diffusion ARTE Dimanche 16 mars 17h55

* Catalogue de l’exposition paru aux

éditions Silvana Editoriale

(lire notre

chronique)

|

|

|

|

Exposition « Faire parler les pierres

Sculptures médiévales de Notre-Dame »

Musée de Cluny Paris

Jusqu’au 16 mars 2025 |

|

Le musée de Cluny, parallèlement à l’achèvement de la restauration de

Notre-Dame de Paris, explore le riche patrimoine sculpté de la cathédrale.

Cette exposition unique éclaire grâce à une mise en l’espace judicieuse la

richesse de l’art gothique et de la vie du célèbre édifice avant les

grandes transformations opérées par l’ère moderne.

En partenariat avec l’INRAP et le Centre de recherche et de restauration

des musées de France, l’exposition rassemble environ 120 œuvres issues de

fouilles, de restaurations récentes et de collections historiques.

Mais l’intérêt de cet évènement ne réside pas seulement dans la simple

présence de ces témoins uniques de l’ère médiévale de la cathédrale, mais

aussi et surtout dans leur mise en perspective à la fois didactique et

esthétique avec le contexte de ces siècles qui ont vu naître ce joyau du

gothique, sans oublier l’impressionnant travail réalisé sur l’analyse et

la restauration de ces œuvres souvent parcellaires. |

La première impression qui ressort de ce parcours habilement conçu par

Damien Berné, commissaire et conservateur en chef au musée de Cluny, est

en effet cette beauté ineffable de ces fragments du jubé du XIIIᵉ siècle,

récemment découverts lors des fouilles préventives de 2022 et exposés pour

la première fois.

Le regard et l’intérêt du visiteur s’arrêtera également sur ces célèbres

têtes des rois de la Galerie des Rois, trouvées en 1977 sous un hôtel

particulier, sans oublier cette reconstitution convaincante et éloquente

des éléments polychromes des portails Sainte-Anne et du Jugement dernier,

ainsi que de la statue d’Adam, chef-d’œuvre de la sculpture gothique. Ces

œuvres, associant calcaire brut et traces de polychromie, subliment la

richesse du décor médiéval intérieur et extérieur de Notre-Dame avant les

trop nombreuses destructions apportées par les siècles suivants.

Cette exposition, inscrite dans le cadre du label « Notre-Dame de Paris :

vers la réouverture », permettra au visiteur de redécouvrir ce patrimoine

en renaissance, par le truchement de pièces inspirées par la spiritualité

médiévale avant sa traduction par les artisans les plus virtuoses. Une

visite indispensable avant ou après pour redécouvrir la richesse et beauté

de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Catalogue « Faire parler les Pierres – Sculptures médiévales de

Notre-Dame » Editions Faton, 2024. |

|

|

|

Exposition « Ribera – Ténèbres et

Lumière »

Petit Palais - Paris

Une rétrospective saisissante

Jusqu'au 23 février 2025 |

|

Jusqu’au 23 février 2025, le Petit Palais met en lumière l’œuvre intense

et dramatique de Jusepe de Ribera (1591-1652), un peintre espagnol certes

moins reconnu que son maître, Le Caravage, mais dont la puissance

artistique mérite indéniablement d’être redécouverte. À travers cette

exposition, le Petit Palais offre une immersion dans l’univers de

l’artiste, dont le réalisme frappant et les jeux de lumière ont marqué son

époque. Né à Játiva, près de Valence, Ribera s’installe en Italie dès son

adolescence, où il est surnommé Lo Spagnoletto et s’imprègne de

l’art du Caravage. Bien qu’il n’ait peut-être jamais croisé le maître,

l’influence de ce dernier sur son œuvre demeure incontestable.

Le Jugement de Salomon

Jusepe de Ribera 1609-1610.

Huile sur toile, 153 x 201 cm.

Galleria Borghese, Rome.

© Galleria Borghese.

Le clair-obscur et le réalisme – si caractéristiques du Caravage –

marqueront son propre style. Tout au long de sa carrière, Ribera

bouleversera, en effet, les codes artistiques en introduisant une vision

plus crue et plus intime de la réalité, un réalisme captivant qui séduit

les plus grands mécènes de l’époque.

L’exposition, pensée par les commissaires Annick Lemoine et Maïté Metz,

permet de redécouvrir ce génie baroque à travers une scénographie qui

sublime ses chefs-d'œuvre présentés pour la première fois en France. À

l’instar de son modèle caravagesque, Ribera maîtrise l'art du contraste,

qu’il applique aussi bien à ses scènes religieuses qu’à ses

représentations de la vie quotidienne. |

Sa capacité à rendre les émotions humaines fait de lui un maître du

Baroque, et ses portraits, souvent saisissants de vérité, sont marqués par

une approche directe et sans artifice, typique de son époque. Le réalisme

de Ribera ne se limite pas aux simples représentations de figures pieuses

; il va jusqu'à sublimer des scènes de misère et de souffrance, comme dans

le poignant « Portrait d’un mendiant » de la Galleria Borghese. Son regard

acéré et son utilisation de la lumière transforment des sujets simples en

drames visuels, amplifiant l’intensité émotionnelle de chaque œuvre.

Le Reniement de Saint-Pierre Jusepe de Ribera

1615-1616.

Huile sur toile, 163 x 233 cm.

Galerie Corsini, Rome.

© Gallerie Nazionali di Arte Antica, Ministero della Cultura

Dans un contexte religieux marqué par le Concile de Trente, Ribera trouve

sa place en réinterprétant les prescriptions morales de l’Église pour

toucher les âmes. Ses œuvres, imprégnées de mysticisme et de piété, sont

des appels à la dévotion. Son « Saint Jérôme pénitent » ou encore « Saint

Jérôme et l’Ange du Jugement dernier » témoignent de cette quête

spirituelle. La tension entre la vie et la mort, la souffrance et la

rédemption sont au cœur de son œuvre, notamment dans ses scènes de la

Passion du Christ, à la fois poignantes et théâtrales.

Loin de se contenter d’une simple présentation chronologique, cette

exposition invite le visiteur à comprendre l’évolution de l’artiste en

mettant l’accent sur ses thèmes majeurs, et à découvrir à travers l’œuvre

de Ribera, une vision personnelle du monde baroque dans lequel chaque

toile devient un théâtre de la condition humaine. À ne manquer sous aucun

prétexte.

Catalogue « Ribera, Ténèbres et lumière »

sous la direction d'Annick Lemoine, conservatrice générale, directrice du

Petit Palais et Maïté Metz, conservatrice des peintures anciennes au Petit

Palais, 23,5×30,5 cm, 304 pages, relié, 180 illustrations, Editions Paris

Musée, 2024. |

|

|

|

Naissance et Renaissance du dessin italien

La Collection du Museum Boijmans Van

Beuningen, Rotterdam

Fondation Custodia,

jusqu’au 12 janvier 2025 |

|

La fondation Custodia propose de découvrir le fonds de dessins réuni par

le grand collectionneur néerlandais Franz Koenigs au siècle passé en une

exposition aussi virtuose qu’inspirante. Virtuose, car les feuilles

présentées proviennent des plus grands artistes du XVe au XVIe siècle, ces

120 dessins étant pour la plupart d’une remarquable qualité non seulement

d’exécution, mais également de conservation. Ces feuilles prestigieuses,

essentiellement d’origine italienne, offrent ainsi en une belle

scénographie épurée dans la cadre intimiste de la Fondation Custodia une

rencontre inspirante avec le visiteur.

Léonard de Vinci (1452-1519), Léda et le

cygne, vers 1505-1507

Pierre noire, plume et encre. – 128 × 109 mm

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Prêt de la Stichting Museum

Boijmans Van Beuningen (ancienne collection Koenigs), inv. I 466

Dès la première salle, nous nous trouvons face à la délicatesse de cette

Tête d’ange de Giovianni Antonio Boltraffio, actif à Milan dans la

deuxième moitié du XVe s., ou encore face à cette émouvante esquisse du

thème bien connu chez Léonard de Vinci de Léda et le cygne à la pierre

noire, plume et encre… Aucune barrière de sécurité, une affluence toujours

raisonnable permettent de littéralement entretenir un dialogue intime avec

ces œuvres anticipant des réalisations définitives ou fruits de séances de

travail. Pisanello, Spinelli, Gozzoli et bien d’autres artistes laissent

une somptueuse idée de ce que pouvaient être les principaux foyers

artistiques de l’époque au nord de l’Italie entre Florence et Venise.

|

Un grand nombre de dessins réunis de Fra Bartolomeo sont présentés un peu

plus loin, des études délicates de jeune homme ou plus enlevées pour ce

saint Georges terrassant le dragon. Là, une émouvante étude de saint

Jean-Baptiste agenouillé signée Raphaël ou encore ce fastueux Buste

d’homme esquissé à traits vifs par le grand Michelangelo aux côtés de

feuilles tout aussi réussies de Corrège, Parmesan, Primatice, Sebastiano

del Piombo…

Federico Barocci (1535-1612), Étude pour la

Mise au tombeau, vers 1579-1582 Pierre noire, craie blanche, mise au

carreau pour transfert, sur papier bleu. – 259 × 374 mm

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Prêt de la Stichting Museum

Boijmans Van Beuningen (ancienne collection Koenigs), inv. I 428

En fin de parcours, alors que le vertige d’une telle profusion gagne,

l’exposition annonce la génération des dessinateurs actifs à la fin du

XVIe s. préfigurant le baroque et le classicisme, le visiteur pourra ainsi

encore s’émerveiller des dessins remarquables du Cavalier d’Arpin ou des

Carrache, une expérience des plus intenses et fertile à découvrir et

redécouvrir jusqu’au 12 janvier 2025.

L’exposition pourra être complétée avec profit par le catalogue (en

anglais) édité à cette occasion et proposant l’état le plus abouti des

recherches sur ces dessins et cette période essentielle de l’histoire de

l’art : Italian Renaissance Drawings from Museum Boijmans Van Beuningen,

un catalogue officiel sous la direction de Maud Guichané et Rosie Razzall,

296 p. 200 illustrations couleur, 28 × 22,6 cm, broché, en anglais,

Londres, Paul Holberton Publishing, 2024. |

|

|

|

Exposition « Chefs d’œuvre de la Galerie

Borghèse »

Musée Jacquemart André

jusqu’au 5 janvier 2025.

|

|

Le musée Jacquemart André fait une rentrée plus qu’en beauté ! Car, outre

la réouverture attendue après rénovation de sa collection permanente,

c’est en effet à une promenade inspirée au cœur du parc de la ville

Borghèse à laquelle le musée convie le visiteur parisien de l’exposition «

Chefs d’œuvre de la Galerie Borghèse ». Impossible pour celles et ceux qui

connaissent l’un des plus beaux musées de la Ville Éternelle de ne pas se

sentir dépaysé en retrouvant tous ces chefs d’œuvre dans l’écrin intimiste

restauré et repensé du musée parisien. Le lieu romain ouvrant ses bras de

verdure à la contemplation romantique de ces heures où Byron, Goethe,

Victor Hugo et tant d’autres louèrent les charmes de ces jardins nés d’une

folie d’un cardinal du XVIIe - le fameux Scipione Borghese - sur ce qui

n’était jusqu’alors que des vignes, se trouve en effet transposé, le temps

d’une exposition, dans la capitale parisienne.

Raphaël, Dame à la licorne, vers 1506,

huile sur toile appliquée sur bois, 67 x 56 cm,

Galleria Borghese, Rome, © Galleria Borghese / ph. Mauro Coen

Le cardinal Scipione Borghese, prélat tout puissant et neveu du pape Paul

V (1550-1621), eut à cœur de réaliser en ces lieux romains une véritable

ambassade des arts les plus en vogue de son temps, ne ménageant ni sa

fortune immense, ni ses efforts – parfois guère charitables – pour

parvenir à réunir l’une des plus belles collections d’art du XVIIe s.

Magies des siècles et des lieux, aujourd’hui, alors que la Villa Borghèse

est en restauration, c’est une quarantaine de ses trésors qui ont pu de

manière exceptionnelle faire l’objet d’un prêt accordé au musée Jacquemart

André, ainsi que le souligne avec une délectation compréhensible le

commissaire Pierre Curie en collaboration avec Dr Francesca Cappelletti,

Directrice de la Galerie Borghèse. Et quel autre musée, mieux que

Jacquemart André pouvait effectivement de par son esprit accueillir en son

sein pour quelques semaines ces chefs-d’œuvre de la collection Borghèse ?

Anticipant les musées modernes, la Galerie Borghèse dépasse le cadre de la

collection privée tant son commanditaire sut non seulement composer cet

ensemble selon un goût très sûr, mais également en concevant un dialogue

des arts et des œuvres unique en son genre, ce qu’a souhaité rappeler

l’exposition parisienne dès son ouverture avec ces sculptures de Lorenzo

Bernini, dit le Bernin, présentées en prélude inspiré. |

« Entre 1620 et 1625, Scipion Borghèse va donner à cet artiste tous les

moyens afin de réaliser les grandes sculptures monumentales qui demeurent

les chefs-d’œuvre incontournables du musée romain » souligne Pierre Curie.

Des sculptures qui n’ont pas pu, pour des raisons pratiques bien sûr, être

dans leur ensemble transportées, mais dont le musée donne néanmoins la

nostalgie avec la fameuse « Chèvre Amalthée » qui a fait le voyage et est

présente pour l’occasion entourée de deux autres sculptures du Bernin.

Après ce prélude, en réminiscence du faste de Borghèse, la première salle

de l’exposition donne la tonalité de ce goût sûr du cardinal en présentant

le célèbre « Garçon à la corbeille de fruits » de Caravage, éblouissant de

fraîcheur et de virtuosité, probablement le premier autoportrait du

peintre introduisant le naturalisme à Rome à cette époque et chef d’œuvre

incontournable de la collection Borghèse. Quelle merveille de le retrouver

ainsi le temps d’une exposition à Paris !

Sandro Botticelli, Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste enfant et

des anges, XVe siècle, tempera sur panneau, diam. 170 cm, Galleria

Borghese, Rome, © Galleria Borghese / ph. Mauro Coen

Puis, les signatures les plus célèbres se succèdent salle après salle, le

Cavalier d’Arpin et cet admirable tableau « L’Arrestation du Christ » qui

aiguisa la convoitise du cardinal au point d’ourdir une saisie guère

charitable, mais aussi Bernin, Botticelli, Raphaël, Le Dominiquin, Lotto

et bien d’autres prestigieux maîtres en un étourdissant panorama de ce que

la Villa Borghèse et la peinture italienne de la Renaissance comptent de

plus précieux… Venise, Florence, Bologne, Milan, Rome forment les ateliers

les plus actifs et créatifs de cette époque où Scipion Borghèse puisera

les trésors qui enrichiront sa galerie, galerie qui continuera à

s’embellir au fil du temps en un rayonnement non seulement romain, mais

également international, ainsi que le souligne le parcours de

l’exposition.

Titien, Christ flagellé, vers 1568, huile sur toile,

87 x 62,5 cm, Galleria Borghese,

Rome, © Galleria Borghese / ph. Mauro Coen

Plus étonnant encore, le goût du cardinal pour la beauté et l’esthétisme

s’exprimera de manière contrastée puisque ses choix iront de l’art sacré

le plus dramatique avec « La Flagellation du Christ » du Titien jusqu’aux

plus voluptueuses représentations des Vénus en des connotations plus

érotiques que mythologique ; Six Vénus qui viendront refermer avec bonheur

cette incroyable exposition restituant la magie d’un lieu et d’un goût de

l’un des plus beaux musées, véritable regard transversal au sein de la

collection de la Galerie Borghèse …

Catalogue « Chefs-d’œuvre de la Galerie Borghèse » Fonds Mercator,

2024. |

|

|

|

Nouveau Musée National de Monaco – Villa

Sauber

Pasolini en clair-obscur exposition

jusqu’au 29 septembre 2024

|

|

Guillaume de Sardes consacre une exposition originale sur les liens

unissant le grand poète et cinéaste italien, Pier Paolo Pasolini, aux arts

et plus précisément à l’art des grands maîtres dont il se servira

directement comme source d’inspiration pour ses films. Vient, bien

entendu, à l’esprit l’influence de Caravage qui donne le sous-titre de

cette exposition, tant la figure même du célèbre écrivain peut se

rapprocher sur bien des points du peintre baroque italien. L’art comme

source d’inspiration du cinéma – et de bien d’autres domaines – de

Pasolini, tel est le fil directeur de cette passionnante exposition du

Nouveau Musée National de Monaco qui trouve son prolongement dans le très

complet catalogue-livre paru aux éditions Flammarion.

Extraits de films, peintures, dessins, installations et photographies

allant du XVIe siècle à nos jours sont non seulement la preuve de la

justesse d’un tel angle d’analyse mais également de la fertilité de cette

approche artistique totalisante réalisée par Pasolini.

Quel autre personnage que l’intellectuel italien pouvait en effet

conjuguer avec tant de réussite des tableaux aussi vivants inspirés de «

La Déposition de Pontormo à son film « La Riccotta » ou encore des œuvres

contemporaines de Francis Bacon évoquées dans cet autre film culte «

Théorème » ? |

Contrairement à bien d’autres « créations » du 7e art, Pasolini n’a point

recours à l’héritage de la peinture comme décor mais bien en tant que

partie intégrante même de son langage artistique ou politique.

L’exposition et le catalogue retracent également ses années de formation,

des années essentielles pour Pasolini, étudiant brillant à Bologne qui

suivra les cours du grand historien de l’art Roberto Longhi si essentiels

pour ses nombreuses références ultérieures aux artistes du Moyen Âge et de

la Renaissance italienne sans oublier le Caravage.

Chaque salle met en évidence ce réseau riche et fertile de liens entre 7e

art et peinture, qu’il s’agisse de la dénonciation récurrente de la fin

d’une époque traditionnelle broyée par le libéralisme ou encore d’une

sensibilité exacerbée à partir de plans sublimes rejoignant la poésie du

réalisateur. L’exposition prolonge, enfin, cette étude avec une trentaine

d’artistes contemporains ayant rendu hommage au travail de Pier Paolo

Pasolini, démontrant ainsi la pertinence de cette démarche du grand

intellectuel italien.

Catalogue « Pasolini en clair-obscur » de Guillaume de Sardes, Editions

Flammarion, 2024. |

|

|

|

Exposition Pline

l'Ancien -Côme / Italie

“Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e

la Storia della Natura”

Como, Ex Chiesa di San Pietro in Atrio e Palazzo del Broletto

3 maggio – 31 agosto 2024 |

|

C’est dans la ville de Côme en Lombardie, région où vécut Pline l’Ancien

(23-79 av. J.-C.) qu’est consacrée actuellement une exposition à

l’illustre hôte pour fêter le bimillénaire de sa naissance dans cette même

ville. Cette évocation de l’un des plus importants auteurs d’études sur la

nature et les sciences de son époque explore non seulement l’originalité

de cette source antique en son temps, mais également son influence

déterminante au fil des siècles jusqu’à notre époque. Gianfranco Adornato,

professeur d’archéologie à la Scuola Normale Superiore de Pise, signe ce

beau parcours qui met en avant les rapports de l’homme avec la nature

selon le regard de l’auteur antique.

L’exposition se répartit sur différents sites de la ville de Côme,

notamment dans l’ancienne église San Pietro in Atrio et le Palazzo del

Broletto, ainsi que différentes étapes scénographiées par l’architecte

Paolo Brambilla en plein air au coeur même de la ville et incluant

notamment le nouvel espace multimédia Vis Commensis qui ouvre pour la

première fois ses portes au public cette année. |

Pas moins de 40 oeuvres ont été réunies pour cet événement, des oeuvres

provenant des plus grands musées italiens ainsi que des créations

d’artistes contemporains internationaux tels Luigi Spina, Fabio Viale,

Giulio Paolini, Andy Warhol e Cy Twombly, tous inspirés par le personnage

de Pline l’Ancien. Ainsi que le relève le commissaire de l’exposition

Gianfranco Adornato : “À travers une galerie de portraits impériaux et

des reconstitutions de certains lieux emblématiques de la Rome de l'époque

flavienne, le visiteur est invité à comprendre le rôle de Pline dans la

société de son temps, sa carrière politique et militaire, son rapport avec

le pouvoir, ses nombreux voyages en Europe”.

Et surtout, sa célèbre “Histoire naturelle”, une oeuvre de Pline l’Ancien

qui a rayonné au fil du temps et des siècles dans la culture européenne,

ainsi que l’attestent les nombreuses pièces réunies pour cette exposition,

ces gemmes magnifiques provenant des Offices de Florence témoignant des

merveilles de la nature soulignées par Pline dans son ouvrage.

L’exposition met ainsi en rapport les oeuvres présentées et les propos de

l’auteur antique afin d’en souligner toute la modernité, mais aussi sa

place privilégiée dans l’imaginaire contemporain, une place encore bien

présente si l’on songe à l’art conceptuel de Cy Twombly ou aux sculptures

de Fabio Viale également exposées.

Pour

aller plus loin...

- Le site de l’exposition :

https://plinio23.it/

- Le catalogue (en italien) : “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio

e la Storia della Natura” a cura di Gianfranco Ardornato, ORE Cultura

Milano, 2024.

|

|

|

|

Chefs-d’œuvre de la collection Torlonia

Musée du Louvre

Jusqu’au 11 novembre 2024

|

|

Le Louvre accueille cette année les chefs d’œuvres de l’une des plus

prestigieuses collections de marbres antiques, celle de la Collection

italienne Torlonia exceptionnellement à Paris et dialoguant avec les

propres collections du musée parisien. En un cadre somptueux venant d’être

restauré – les appartements d’été d’Anne d’Autriche commandés aux plus

grands artistes de l’époque par son fils Louis XIV – les trésors de la

Collection romaine Torlonia se dévoilent ainsi pour la première fois à

Paris. Les commissaires de l’exposition ont souhaité pour cet évènement à

la fois familiariser le plus grand nombre de visiteurs à l’art romain

fortement influencé par l’art grec antique, mais également mettre en

évidence l’origine des grandes collections privées, puis publiques à

l’origine de nos musées modernes.

La scénographie particulièrement réussie de cette exposition accompagne le

visiteur dans sa découverte des plus belles œuvres gravées dans le marbre,

comme si cette matière pourtant résistante fondait sous le ciseau de

l’artiste ainsi qu’en témoigne l’éblouissant Il Caprone du début du

IIe siècle après J.-C. restauré par le grand Bernin au XVIIe s. Ne

semble-t-t-il pas d’ailleurs que le fameux sculpteur baroque pourrait être

également l’auteur de cet étonnant Buste de Satyre ivre plus moderne

encore dans cette pause marquant son abandon?

La plus grande collection privée de sculpture antique romaine recèle bien

des trésors fort heureusement partagés grâce à ces initiatives

d’expositions en Europe, rendant ainsi justice à ce goût pour l’antique si

prisé naguère et quelque peu délaissé depuis. En parcourant les salles

successives de cette exposition-écrin, nous réaliserons combien ces œuvres

glorifiant la culture antique reposant à la fois sur le legs grec –

classique et hellénistique - mais aussi sur une spécificité romaine

affinée au fil du temps ont pu être déterminantes pour notre propre

culture. Alors même que le musée aménagé par Alessandro Torlania en 1876 a

fermé ses portes au milieu du XXe s., cette passion perdure tout de même

grâce à des expositions évènements qui permettent d’en apprécier la

richesse. |

Archéologie et esthétique entament ainsi un dialogue fructueux, chaque

œuvre révélant en effet non seulement le goût antique, mais également la

culture et de l’histoire de ces époques reculées.

Mythologie, passions, valeurs morales, art funéraire suscitent ainsi

autant de questionnements que de rapprochements, une découverte de « notre

» histoire qui s’invite cet été dans l’un des plus beaux musées du monde !

Pour

aller plus loin...

Catalogue officiel de l’exposition «

Chefs-d’œuvre de la collection Torlonia » ; Sous la direction de Martin

Szewczyk, Carlo Gasparri et Salvatore Settis ; 190 ill. ; 340 p., 24 x 28

cm, Coédition Louvre éditions/ Le Seuil, 2024.

A exposition d’envergure, catalogue d’importance,

avec ces 340 pages signées des meilleurs spécialistes de l’art romain

antique sous la direction de Martin Szewczyk, Carlo Gasparri et Salvatore

Settis aux éditions du Louvre et Le Seuil. Le caractère unique de la

collection italienne Torlonia réunie au début du XIXe s. méritait en effet

qu’une étude détaillée lui soit consacrée à l’occasion de l’exposition-évènement

qui vient d’ouvrir au musée du Louvre avec le prêt d’une soixantaine de

chefs-d’œuvre de l’art romain. Le lecteur de ce superbe catalogue – ainsi

que le visiteur de l’exposition - pourra constater le degré d’excellence

atteint par ces œuvres patiemment acquises par le prince Alessandro

Torlonia et sa famille. Égalant en effet les plus grandes collections

mondiales

|

|

|

|

Exposition Grands décors restaurés de

Notre-Dame

Mobilier National

jusqu'au 21 juillet 2024

|

|

Le terrible incendie d’avril 2019 a fort heureusement épargné un certain

nombre d’œuvres d’art. C’est notamment le cas des superbes Mays de

Notre-Dame de Paris sauvées du désastre et objet aujourd’hui d’une

exposition au Mobilier National avec d’autres décors précieux de la

cathédrale. Ainsi que le souligne Laurent Roturier, directeur de la DRAC

d’Île de France : « La restauration de Notre-Dame constitue une aventure

collective. Les tableaux ont bénéficié d’une restauration minutieuse et

exemplaire qui permettra de les redécouvrir comme aux premiers jours de

leur installation ».

C’est en effet selon une scénographie très bien conçue, qu’il sera

possible aux visiteurs de (re)découvrir ces œuvres quelque peu ignorées

alors qu’elles témoignent d’un art et d’une époque pourtant essentielle de

la foi et de l’art français. Cet ensemble composé de treize Mays – au

XVIIe s., la cathédrale en comptait 76 – trouve son origine avec la

Confrérie des orfèvres parisiens qui offrit tout au long du XVIIe s. le

1er mai de chaque année (mois marial par excellence) un tableau de grand

format honorant la Vierge Marie, d’où leur nom de May.

Ces peintures du Grand Siècle viennent, ainsi qu’il vient d’être souligné,

de faire l’objet d’une impressionnante restauration, une restauration

présentée lors du parcours de l’exposition grâce à des dispositifs

multimédias, et qui a révélé des détails et couleurs jusqu’alors occultés

par la patine laissée par les siècles passés. L’habile scénographie

replace ces œuvres comme si elles étaient accrochées dans la cathédrale et

même si nous les découvrons bien entendu au même niveau, alors qu’elles

avaient été conçues pour être admirées en hauteur, cette véritable Bible

en images déploie ses pages de manière éclairante. |

Les scènes évoquées – pour la plupart d’entre elles tirées des Actes des

Apôtres et des Évangiles – témoignent, en effet, de cet art de la

Contre-Réforme conçu afin de mobiliser la foi des fidèles catholiques face

à la vague réformée ayant déferlé alors sur l’Europe.

Il s’agissait dès lors de présenter les Écritures dans toute leur

magnificence, par opposition au retrait relatif des images dans le

protestantisme, cet élan spirituel ayant été confié aux plus grands

artistes du XVIIe s. tels Charles Le Brun, Eustache Le Sueur, Laurent de

la Hyre, Aubin Vouet, etc.

C’est ce renouvellement de l’iconographie servi par ces grands maîtres de

la peinture que le visiteur découvrira grâce à cette mise en valeur

proposée par cette exposition aussi didactique qu’esthétique. À noter,

enfin, la présentation en deuxième partie de l’exposition – à l’étage – de

la magnifique restauration du tapis de chœur de Notre-Dame de Paris

déployé sur toute sa longueur en compagnie des 14 autres tapisseries

tissées de 1638 à 1657.

Pour approfondir encore la visite de l’exposition, on se reportera au

catalogue « Grands décors restaurés de Notre-Dame de Paris » paru aux

éditions Silvana Éditoriale sous la direction de Caroline Piel et

d’Emmanuel Pénicaut, commissaires de l’exposition.

|

|

|

|

« Les Tiepolo, invention et virtuosité à

Venise »

Beaux-Arts de Paris jusqu’au 30 juin 2024

|

|

C’est au pluriel qu’il faut décliner dans l’art le patronyme Tiepolo, ce

dont fait la brillante démonstration une passionnante exposition dans le

cadre toujours aussi intimiste et inspirant du Cabinet des dessins et des

estampes Jean Bonna aux Beaux-Arts de Paris. Quel autre lieu en effet dans

la capitale offre une aussi grande intimité entre le visiteur et de

prestigieuses œuvres d’art ? Pour ce printemps, les commissaires Hélène

Gasnault et Giulia Longo ont souhaité présenter cette famille si

prolifique non seulement à Venise mais également bien au-delà de la

lagune. Point de départ : le « patriarche », Giambattista Tiepolo né en

1696 et mort en 1770. Si ce maître exceptionnel signera les plus grandes

fresques virtuoses ornant palais et églises avec son style inimitable, son

art du dessin forcera également l’admiration ainsi qu’en témoignent les

feuilles remarquables réunies pour l’exposition à partir du fonds des

Beaux-Arts, deuxième collection publique de dessins de l’artiste.

Non présentés depuis plus de trente ans, ces dessins mis en regard avec

ceux de ses deux fils, Giandomenico (1727-1804) et Lorenzo (1736-1776),

ainsi que d’artistes aussi renommés que Rembrandt, Piazzetta, Canaletto

Guardi ou encore Novelli dressent un panorama unique de l’art des Tiepolo

pour appréhender des scènes du quotidien avec la même virtuosité que

celles de l’art sacré… |

L’attention se portera par exemple sur ces esquisses si spontanées de

pied, tête et flacons témoignant de l’art déjà abouti du jeune

Giambattista à se saisir avec sagacité du quotidien. L’art de l’estampe

également présenté dans le parcours permettra également de constater

combien l’artiste témoigne de cette même habileté pour des scènes plus

officielles telle cette Apparition de la Vierge du Carmel à saint Simon

Stock dans laquelle l’artiste met en œuvre un véritable tourbillon de

personnages renforcé par le chaos des pierres à l’antique au premier plan.

Variantes et variations serviront d’essais et d’études à cette virtuosité

qui se déploie dans le mouvement et les positions les plus improbables,

comme si les Tiepolo avaient découvert l’art de s’abstraire de la

gravitation…

Les deux fils de l’artiste Giandomenico et Lorenzo recueillent et

prolongeront encore cet héritage avec des œuvres de qualité tel cet

admirable pastel de Lorenzo représentant avec force les traits d’un vieil

homme barbu ou encore cet inattendu effroi de la Vierge lors de

l’Annonciation évoqué par Giandomenico.

Pour aller plus loin… Le catalogue...

Catherine Loisel, Hélène Gasnault et Giulia Longo signent un remarquable

catalogue venant complèter idéalement la visite de l’exposition et qui

permettra d’en prolonger les développements. Ce 58e Carnet d’études édité

par les Beaux-Arts de Paris témoigne, en effet, de l’importance de la

présente exposition ainsi que le souligne en préface Alexia Fabre,

directrice des Beaux-Arts de Paris : « C’est aussi la force du dessin qui

s’exprime dans cette exposition et cette publication, avec des feuilles

décorrélées d’autres projets, assumées dans leur réalité, non assignées au

statut d’œuvres préparatoires : le dessin par lui-même et pour lui-même

est au cœur de ce voyage dans la Venise rococo… ».

La présente publication approfondit effectivement l’étude de cet art du

dessin appréhendé par cette famille unique des Tiepolo, qu’il s’agisse de

l’art de l’estampe en vogue à cette époque ou du pur exercice de style. Si

cette créativité débridée préludera aux plus grandes œuvres peintes, le

dessin en tant que tel concourt à cette apothéose graphique qui sera le

trait distinctif des Tiepolo en ce XVIIIe siècle vénitien.

catalogue avec des textes de Catherine

Loisel, conservatrice honoraire du musée du Louvre et spécialiste du

dessin italien ancien, Hélène Gasnault, conservatrice des dessins et

Giulia Longo, conservatrice des estampes et photographies aux Beaux-Arts

de Paris. Carnet d’études n°58, 112 pages.

|

|

|

|

« Paris 1874

– Inventer l’impressionnisme »

Musée d’Orsay

jusqu’au 14.07.24

|

|

Comment considérer le mouvement de l’impressionnisme au titre

d’avant-garde alors que de nos jours les œuvres de ces artistes nous

semblent devenues des classiques ? C’est la question centrale d’une belle

exposition au musée d’Orsay qui nous invite à redécouvrir l’originalité et

la modernité de ces peintres en marge du XIXe siècle académique qui en

1874 marquèrent leurs différences par rapport à leurs confrères. Le musée

d’Orsay et la National Gallery of Art de Washington ont osé bousculé nos

habitudes en rappelant combien des artistes comme Monet, Degas, Renoir,

Morisot, Pissaro, Sisley, et Cézanne firent irruption dans de ce dernier

tiers du siècle de la Révolution industrielle. 1874 fait en effet figure

de date charnière ainsi que le rappellent Sylvie Patry et Anne Robins,

commissaires de l’exposition, et la réunion d’une trentaine d’artistes qui

eut lieu en cette année entre le 15 avril et le 15 mai dans les anciens

ateliers de Nadar marqua un point d’ancrage à la fois mythique et méconnu.

Claude Monet (1840-1926) Coquelicots 1873 Huile sur toile

50 x 65,3 cm Paris, Musée d'Orsay

©

RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé

Lewandowski

La présente exposition invite justement le visiteur à redécouvrir période

et pose un regard neuf sur cet évènement essentiel pour la destinée du

mouvement impressionniste. Dans ce laboratoire en marge des Salons

officiels se croisent toutes les influences et les peintres que l’on

affublera du qualificatif Impressionnistes s’avèrent bien minoritaires

ainsi que le soulignent les premières salles du parcours du Grand espace

d’exposition du musée d’Orsay. Il faut souligner la richesse – parfois

quelque peu déconcertante – des œuvres réunies en un accrochage

vertigineux mais souhaité et des plus fructueux afin de rappeler le

contexte de l’évènement de 1874. Ce parcours rappelle en effet combien

cette période de mutation s’inscrivit dans un climat d’après-guerre et à

la veille de l’instauration de la IIIe République. Parmi ces trente

artistes, seuls sept d’entre eux seront considérés par la suite comme «

impressionnistes ». L’originalité de la présente exposition du musée

d’Orsay est justement de nous convier à revoir le regard, notre regard

porté sur ce mouvement, ce qui en marqua l’originalité mais aussi les

liens avec la société de son époque, des rapports plus complexes qu’il n’y

paraît de prime abord et que le parcours éclaire avec brio. |

« Paris 1874– Inventer l’Impressionnisme »

; Catalogue officiel de l’exposition éponyme au Musée d’Orsay – RMN,

Paris.

C’est un beau et riche catalogue qui accompagne l’exposition éponyme «

Paris 1874 – Inventer l’impressionnisme » au musée d’Orsay. Avec son

format allongé et ses 289 pages, il comblera autant ceux qui ont eu la

chance de découvrir cet événement que ceux n’ayant pu à regret s’y rendre.

Sous la direction de Sylvie Patry et d’Anne Robbins, toutes deux

commissaires de l’exposition, l’ouvrage offre une succession de

contributions qui sont autant de tableaux, de repères et d’analyses pour

appréhender au mieux cette période qui a vu naître l’un des mouvements

majeurs – et probablement le plus connu – de l’histoire de l’art :

l’impressionnisme.

Camille Pissarro (1830-1903) Matinée de juin, Pontoise

1873 Huile sur toile 55 x 91 cm inv. 2539

Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Photo Staatliche Kunsthalle

Mais si son apogée a donné lieu aux plus grandes expositions et ouvrages

de référence, sa naissance entre Salons officiels et volonté

d’indépendance des artistes dans ce Paris du dernier quart du XIXe siècle

marqué par la guerre de 1870 et la Commune demeure paradoxalement plus

ignorée, ainsi que le soulignent d’emblée les commissaires en leur préface

: « La manifestation de 1874 est en effet à la fois mythique et inconnue

».

Et si cette date a été effectivement et classiquement donnée comme l’acte

fondateur de l’impressionnisme, bien des malentendus ou du moins

flottements demandent aujourd’hui à être levés. C’est en ce sens que ce

catalogue entend parallèlement à l’exposition au Musée d’Orsay « revisiter

» par une féconde analyse s’articulant autour de quatre chapitres majeurs

ce « Paris de 1874 » dans lequel s’inscrivit l’invention de

l’impressionnisme. Un catalogue incontournable et idéalement

complémentaire de la visite de l’exposition. |

|

|

|

Exposition « Théodore Rousseau – La voix de

la forêt »

Petit Palais

jusqu’au juillet 2024 |

|

Le Petit Palais de Paris accueille actuellement une exposition consacrée

au peintre Théodore Rousseau (1812-1867), l’un des porte-paroles de cette

nature tant questionnée par les artistes au XIXe siècle, anticipant sur

les Impressionnistes et s’immergeant littéralement dans l’élément naturel.

C’est la « voix de la forêt » que tente de transmettre le peintre en des

œuvres non point démonstratives sur le plan académique – même si la

technique irréprochable force l’admiration – mais puissamment inspirées

par cette osmose avec la nature, une osmose atteinte après de longues

études, immergé dans cette dernière.

En une scénographie particulièrement réussie évoquant sous-bois et autres

futaies, le parcours nous invite à découvrir toutes les facettes de l’art

de Théodore Rousseau, un art alliant vivacité du trait puisé à la

chlorophylle des arbres chéris et couleurs traduisant cette vie

protéiforme parfois bouleversée malheureusement par l’irruption de

l’homme.

Cette école du paysage plus tard admirée par les jeunes impressionnistes

et autres photographes ne recueillit pourtant pas l’assentiment général de

ses contemporains choqués de ce refus par l’artiste de suivre la voie

académique imposée. Il ressort cependant du choix artistique retenu pat

Théodore Rousseau une vision, non plus dominatrice de la nature telle

qu’elle prévalait jusqu’alors, mais une vision plus intimiste, témoignant,

de l’intérieur, des multitudes organiques qui s’offraient à son regard.

Rousseau ne cherche pas en effet à embellir la nature – elle n’en a guère

besoin – mais bien à en percevoir les dialogues intimes y compris avec

l’homme et le peintre qu’il fut. |

Les forêts de Fontainebleau, les paysages de Normandie, d’Auvergne, des

Landes ou du Bery sont alors prétexte à cette ode d’amour avec la vie

intrinsèque du végétal, ainsi que sut également l’exprimer en son temps le

poète Charles Baudelaire: « C’est un naturaliste entraîné sans cesse vers

l’idéal ». Une liberté marquée notamment tant sur le plan formel – avec de

nombreuses esquisses hybrides avec le tableau – que sur le fond, et qui

nous permet au XXIe siècle d’apprécier l’approche novatrice d’une âme

éprise d’absolu ouvrant bien des portes à ses successeurs.

Pour aller plus loin… Le catalogue

« Théodore Rousseau – La voix de

la forêt » catalogue sous la direction de Servane Dargnies-de-Vitry,

Éditions Paris Musées, 2024.

Servane Dargnies-de-Vitry, commissaire de l’exposition, ouvre le catalogue

en rappelant cette confession de Théodore Rousseau : « J’entendais aussi

les voix des arbres ; les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de

formes et jusqu’à leur singularité d’attraction vers la lumière m’avaient

tout d’un coup révélé le langage des forêts ». C’est cette grammaire de la

nature que tente de saisir l’artiste qui souhaitait « surprendre la nature

chez elle ». Servane Dargnies-de-Vitry rappelle combien la grande

préoccupation de Rousseau fut de peindre au-delà des arbres et de la forêt

« la manifestation de la vie », une attitude de tous les instants qui

s’observe dans le réalisme extrême de ses œuvres, sans exclure pour autant

un idéal à rapprocher d’un panthéisme certain.

Cet angle complexe et novateur à l’époque fait en ces pages l’objet de

riches études articulées autour des quatre pôles de l’exposition : «

révolutionner la peinture du paysage » ; « Le grand refusé » ; «

Fontainebleau et Barbizon » ; « La voix des arbres ». L’ouvrage

abondamment illustré par les œuvres de l’artiste ainsi que de nombreux

documents permettra de mieux se plonger encore dans la création du peintre

et de son œuvre, un atelier à l’air libre d’une modernité qui étonne

encore de nos jours où notre rapport à la nature est plus que jamais

questionné. |

|

|

|

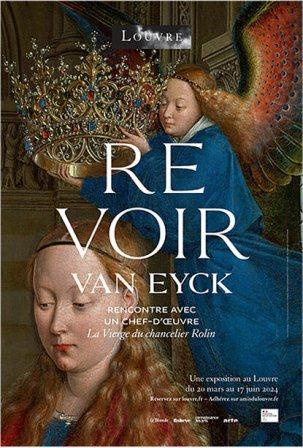

Exposition Revoir van

Eyck

rencontre avec un chef d’œuvre – La vierge

du chancelier Rolin

Musée du Louvre

du 20 mars au 17 juin 2024.

|

|

C’est un bijou d’exposition que nous propose actuellement le musée du

Louvre, une exposition tournant autour d’une magnifique œuvre, une toile

de Jan van Eyck – la Vierge du chancelier Rolin - seul tableau de

l’artiste conservé en France au Louvre et qui vient de faire l’objet d’une

restauration. A l’occasion de cette dernière ayant révélé un revers peint

en trompe-l’œil d’un faux marbre vert probablement de la main de l’artiste

ont été réunies autour de cette Vierge afin de mieux la mettre en

perspective d’autres œuvres d’artistes tout aussi prestigieux : Roger van

der Weyden, Robert Campin ou encore de Jérôme Bosch, des prêts

exceptionnels de musées internationaux, mais aussi cinq autres œuvres de

Jan van Eyck dont La Vierge et L’Enfant dite Vierge de Lucques prêtée pour

la première fois par le Museum de Francfort.

L’exposition sous le commissariat de Sophie Caron, conservatrice au

département des peintures du musée du Louvre, a été conçue pour offrir au

public l’occasion unique de mieux connaître et appréhender cette œuvre

exceptionnelle ( initialement tableau de dévotion mobile), destinée à

Nicolas Rolin, chancelier du duché de Bourgogne. Personnage aussi sévère

qu’énigmatique que le visiteur découvrira ou plutôt rencontrera sous

différents angles et portraits dans le parcours de l’exposition. Visage du

chancelier par van Eyck dans La Vierge de Rolin, bien sûr, mais aussi des

visages signés van der Weyden sur ce panneau du polyptyque du Jugement

dernier des hospices de Beaune ou encore dans cette enluminure du

manuscrit des Chroniques de Hainaut de la Bibliothèque royale de Belgique.

|

L’attention sera également happée par la splendeur et richesse du paysage

d’arrière-plan de la Vierge du chancelier Rolin, un paysage d’une

profondeur et ampleur inouïes presque uniques dans l’œuvre de Jan van Eyck,

et révélant, ainsi que le souligne Sophie Caron, avec notamment son jardin

et ses petits personnages tout le talent de miniaturiste de l’artiste. «

Il ne s’agit pas, en effet, d’un lieu réel mais seulement vraisemblable,

qui permet une immersion presque hypnotique, favorable à la prière. »

Comment ne pas imaginer devant la richesse et splendeur de cette Vierge,

le chevalier Rolin en prière ? Le visiteur pourra d’ailleurs grâce à une

installation haute-résolution s’immerger littéralement dans ce paysage

unique. S’imposera également au regard du visiteur la splendeur des

architectures retenues et imaginées par Jan van Eyck avec ces colonnes

pour la Vierge du chevalier Rolin ou encore avec cet intérieur d’église

pour cette splendide toile – L’Annonciation – provenant du Courtesy

National Gallery of art de Washington.

© Musée du Louvre / Michel Urtado - Nicolas Bousser

Tournant autour de cette Vierge du chancelier Rolin, six sections sont

ainsi proposées soulignant l’usage privé de ce tableau de dévotion mais

aussi peut-être sa vocation d’épitaphe, décomposant le paysage

d’arrière-plan avec ses personnages ou analysant encore les liens entre

cette Vierge et l’art de l’enluminure ou de certains bas-reliefs. Plus

qu’une rencontre, c’est véritablement un dialogue entre la Vierge du

chancelier Rolin, l’art de ce premier tiers du XVe siècle et le visiteur

pleinement immergé qu’instaure cette exposition tel un écrin de choix. |

|

|

|

«

D’un monde à l’autre »

Autun, de l'antiquité au Moyen Âge

Musée d’Archéologie nationale à

Saint-Germain-en-Laye

jusqu’au 17 juin 2024.

|

|

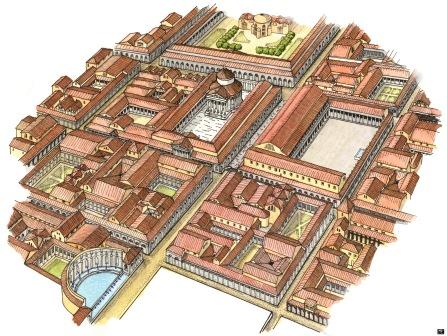

Le Musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye propose de

redécouvrir le passé prestigieux de l’une de nos communes de France,

Autun, qui fut à l’origine une importante cité antique romaine en plein

cœur de l’actuelle Bourgogne. Avant d’être nommée Autun, c’est en effet

sous le nom d’Augustodunum, fondée par Auguste, qu’est connue cette grande

cité où réside le peuple des Éduens alliés des Romains.

Dès la première salle de l’exposition, le visiteur pourra découvrir la

maquette de l’antique rempart qui protégeait la cité, rempart emblématique

de l’importance de la cité à l’époque.

C’est cette place déterminante en

Gaule de la cité d’Augustodunum que soulignent les premières salles avec

notamment ces structures d’enseignement supérieur ou Écoles méniennes qui

avaient pour mission de former les futures élites de l’Empire. Ainsi, il

ne sera pas rare de retrouver de jeunes éduens dans des fonctions

importantes de l’administration voire même au sein du pouvoir central à

Rome. C’est dès lors tout le processus de diffusion de la culture «

gréco-romaine » qui se déploie sous nos yeux par ces structures éducatives

au cœur de la Gaule dont de nombreux restes archéologiques ont été

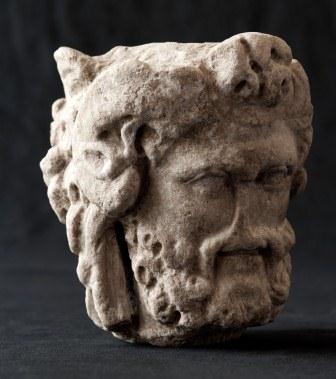

dévoilés à Autun lors de fouilles. Le visiteur sera surpris des pièces -

parfois exceptionnelles – présentées notamment ce vase diatrète du IVe

siècle révélant toute la virtuosité des maîtres verriers romains.

|

Mais cet essor n’aura qu’un temps, avec les IIIe et IV° s. la cité

se rétractera au point de perdre près de 50 % de sa surface occupée, une

tendance que l’on retrouvera d’ailleurs dans de nombreuses autres cités. À

partir du IVe s. l’exposition montre combien l’apparence de la ville se

transforme avec le démantèlement de certains monuments antiques

réemployés, la distinction d’une ville haute siège de l’évêque et d’une

ville basse.

Les fouilles de la nécropole de Saint-Pierre-l’Estrier installée en

périphérie livreront de précieuses informations sur les différents

procédés d’inhumation selon les différentes religions qui cohabitaient.

C’est notamment dans cette nécropole que les premiers témoignages du

christianisme naissant en Gaule feront jour. Les siècles suivants

également retracés dans cette exposition didactique seront marqués par des

évolutions architecturales qui progressivement abandonnent l’antique pour

annoncer le roman.

C’est à ce voyage dans le temps à partir de la ville d’Autun que convie

l’exposition « D’un monde à l’autre » au Musée d’Archéologie nationale de

Saint-Germain-en-Laye.

Commissariat général

Rose-Marie Mousseaux, conservatrice générale du patrimoine, directrice du

musée d’Archéologie nationale et du Domaine national de

Saint-Germain-en-Laye.

Daniel Roger, conservateur général du patrimoine, adjoint à la directrice,

responsable du pôle scientifique du musée d’Archéologie nationale

Commissariat scientifique :

Carole Fossurier, archéo-anthropologue, responsable scientifique de la

fouille de la nécropole Saint-Pierre-l’Estrier, Inrap

Agathe Mathiaut-Legros, conservatrice en chef, directrice des musées et du

patrimoine, ville d'Autun

Nicolas Tisserand, directeur adjoint scientifique et technique, Inrap

A lire : « Autun antique » sous la direction de Yannick Labaune, Editions

du Patrimoine. |

|

|

|

Interview Denis

Raisin Dadre

Paris, le 30/05/19. |

|

|

|

|

Lexnews

a eu le plaisir de rencontrer Denis Raisin Dadre à l'occasion de la sortie

de son splendide livre-disque consacré à Léonard de Vinci et la musique.

Fondateur de l'ensemble Doulce Mémoire et grand spécialiste de la musique

Renaissance qu'il honore par ses concerts et enregistrements

internationalement renommés, Denis Raisin Dadre nous a livré ses

confidences sur ce grand maître de la renaissance qui était également un musicien

talentueux !

uelle

a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir

avez-vous gardé de ses œuvres ? uelle

a été votre première rencontre avec Léonard de Vinci et quel souvenir

avez-vous gardé de ses œuvres ?

Denis Raisin Dadre : "Curieusement, ce n’est pas la Joconde

qui a retenu en premier mon attention ! Mon caractère me portait plutôt

vers des choses moins connues. C’est à Florence que date cette première

rencontre, à une époque où je me rendais très souvent en Italie. C’est son

Annonciation qui, la première, m’a frappé. Je découvrais alors un

Vinci encore très marqué par la peinture flamande de son époque ainsi que

par l’atelier du Verrocchio où il a travaillé dès son plus jeune âge. Si