|

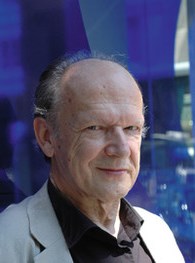

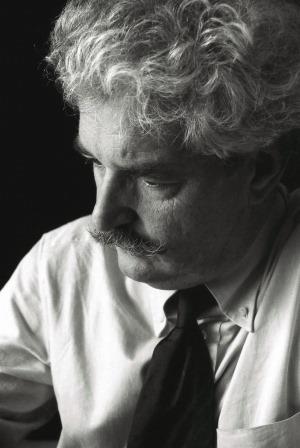

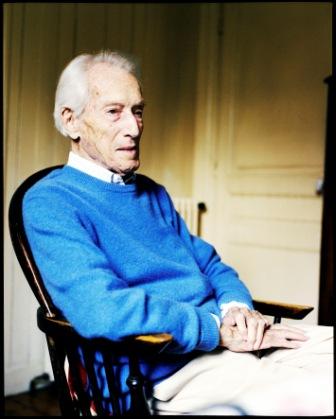

Hommage Guy Goffette

(1947-2024)

|

|

|

Catherine Hélie © Éditions Gallimard |

|

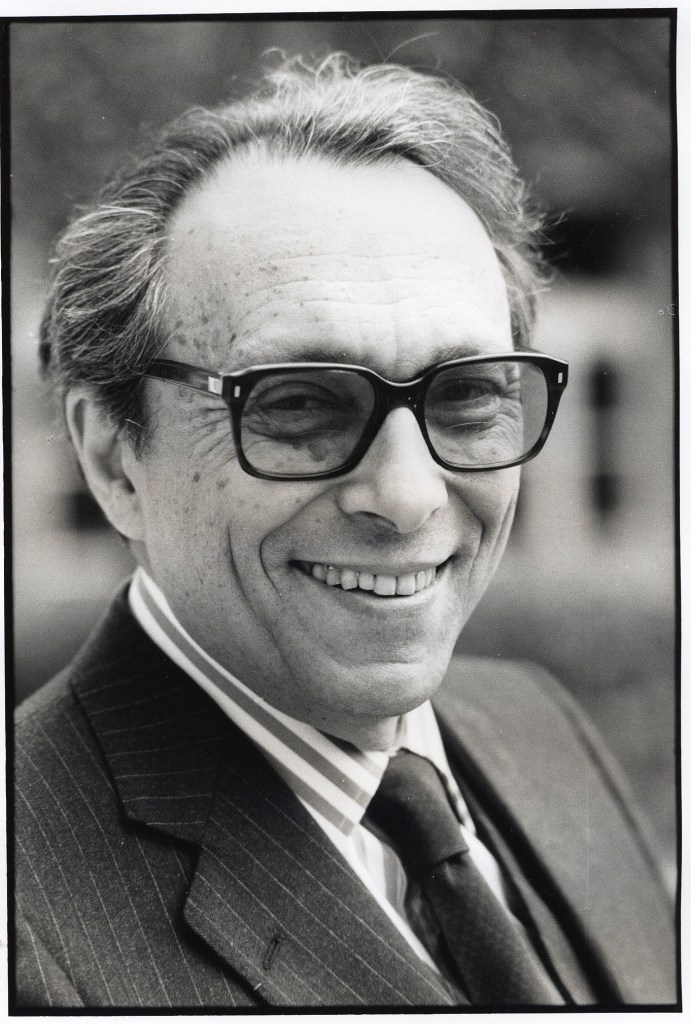

Guy Goffette est un trouvère des temps

modernes, jonglant avec les mots avec toute la magie de la poésie.

Accords subtils, jubilation des images du quotidien comme tremplin vers

d’autres horizons, c’est dans le mouvement, intérieur et extérieur, que

sa poésie se construit pour mieux se déplacer en d’autres lieux. Guy

Goffette nourrit l’art d’une poésie communicative qui à sa seule écoute

ou lecture donne naissance à des réseaux insondables auxquels succèdent

sans limite de nouveaux tableaux. Art subtil du mot, mais surtout poésie

polyphonique dont chaque voix trouve un écho en notre for intérieur.

C’est une des nombreuses qualités d’un des plus grands poètes

contemporains que notre revue a eu l’immense plaisir de rencontrer !

(interview Paris, 04 août 2019).

a

Lorraine belge, votre pays natal, semble avoir une influence durable sur

votre poésie… a

Lorraine belge, votre pays natal, semble avoir une influence durable sur

votre poésie…

Guy Goffette : "Plus

que la Lorraine belge, la campagne. Plus que la campagne, l’enfance. Ou,

pour le dire autrement, mon enfance un milieu des prés et des bois dans

cette partie de la Lorraine française jetée en 1848 dans les bras de la

jeune Belgique. Une enfance singulière, frontalière, buissonnière. Ayant

passé dans cette région plus de la moitié de ma vie, on comprendra que

je lui reste attachée".

Vous êtes souvent sur le fil

des frontières, en équilibre, toujours en mouvement, vous n’aimez pas

être enfermé !

Guy Goffette : "J’ai

toujours vécu dehors. Je ne m’enferme que pour écrire".

Sans être un poète naturaliste

pour autant, les éléments de la nature et les lieux trouvent une place

privilégiée dans votre poésie telle la colline, le paysage… qui touche

le lecteur par les nombreuses images qu’ils font naître.

Guy Goffette : "La

Nature a été mon premier livre de lecture, un livre immense et

inépuisable, sensible, sonore et superbement coloré. À la maison, il n’y

avait pas de livre, mais au-dehors quelle bibliothèque, toujours ouverte

pour celui qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C’est

là que ma poésie a trouvé ses couleurs et ses rythmes".

Votre poésie se rapproche

également de la musique (très perceptible d’ailleurs lorsque vous lisez

vos propres poèmes en public) et semble nourrie des couleurs de la

peinture, comment percevez-vous ces deux arts ?

Guy Goffette : "Comme

essentiels l’un et l’autre pour moi. Le goût des couleurs, c’est le

monde autour de moi qui me l’a donné, toute cette beauté champêtre

variant selon les saisons. Il faut croire que j’étais doué pour la

recevoir, la ressentir et l’exprimer par le dessin et, plus tard, par la

poésie. Pour ce qui est de la musique, les chansons de l’école et de la

rue, les airs de mon père, les berceuses de ma mère et la musique de la

radio m’ont tourné progressivement vers ce qu’on appelle aujourd’hui la

world music et en particulier le fado, le blues et tout un corpus de

chants populaires à dominante mélancolique. C’est la même dominante que

j’ai cherchée dans la musique dite classique. Je précise que pour moi

Il n’y a pas de petite musique, comme je l’ai écrit quelque part

sous ce titre". |

Jacques Borel dans une préface à l’un de

vos recueils (Éloge pour une cuisine de province) parle d’une

poétique de la simplicité, comment comprendre cette image chère

également à Claudel ? Vous ne semblez guère goûter la sophistication

pour la sophistication, n’est-ce pas ?

Guy Goffette : "C’est

vrai, je n’aime pas ce qui est sophistiqué. J’emploie les mots de

tous les jours, comme dit Claudel, ceux que tout le monde emploie et

comprend. Les mots simples, c’est-à-dire naturels, plutôt que familiers,

qui me chantent et m’enchantent par leur sonorité et leur couleur. Ma

poétique s’apparente donc d’une certaine manière à la composition d’un

bouquet de simples".

Vos illustres prédécesseurs ont également

une part importante dans votre poésie, vous n’hésitez pas à leur rendre

hommage tel Verlaine, Auden, Claudel, Jammes…

Guy Goffette : "On

subit naturellement, à des degrés divers, l’influence des poètes qu’on a

beaucoup fréquentés et admirés. Et je n’ai jamais manqué de leur rendre

hommage par ce que j’appelle des « dilectures », néologisme formé sur

dilection et prédilection".

Vous avez également consacré

votre écriture à des romans tels « Un été autour du cou » et «

Géronimo a mal au dos » où votre biographie s’immisce. Comment

situez-vous cette forme d’écriture comparée à votre poésie ? Avez-vous

l’impression d’être une tout autre personne en prenant cette plume de

romancier ou de poète ou au contraire se rejoignent-elles ?

Guy Goffette : "La

conception que j’ai de la poésie rejoint celle de Henri Michaux qui

disait que le seul fait de se mettre à table pour écrire un poème

suffit à le tuer. J’attends donc que les « muses », si je puis

encore utiliser ce terme, me visitent ; que la poésie m’attrape par la

langue, comme on attrape un ami par le cou; bref, que le premier vers me

saute à l’esprit, qu’il me soit donné. L’attente peut durer

longtemps, créer ce que j’appelle un désert poétique. C’est lui

que je comble en écrivant des textes en prose, romans ou biographie du

genre Verlaine d’ardoise et de pluie. La langue n’y est pas

traitée de la même façon que dans le poème. Pour distinguer l’écriture

poétique de l’écriture romanesque, je dirai que la poésie m’écrit, me

traverse, me surprend tandis que c’est moi qui écris, compose, traverse

le roman. En dire plus nous entraînerait trop loin".

Vous vous présentez souvent comme un

poète vitaliste, peu enclin au passé et encore moins aux supputations

sur l’avenir, mais la gravité peut poindre dans certains de vos vers ou

de vos romans. Quel rapport entretenez-vous avec le tragique et votre

part d’ombre ? La poésie peut-elle être un remède sur ce qui voile la

vie ?

Guy Goffette : "C’est

notre existence qui est tragique : nous naissons pour mourir. En être

conscient est source de souffrance. D’où notre part d’ombre. Être

vitaliste signifie pour moi aimer la vie, la respecter du début à la

fin, à la fin de l’existence, je veux dire. Car la vie pour moi n’a pas

de fin, elle est le souffle qui permet à l’homme d’exister. Quand le

souffle se retire, le vivant meurt, mais la vie continue, nourrie de

tout ce que l’homme lui a donné. C’est ce que je crois.

Que la poésie aide à vivre, qu’elle puisse consoler et réjouir le cœur

et l’âme, comme la musique et tous les arts, c’est certain. C’est dans

ce sens-là, à mon avis, qu’on peut dire qu’elle est un remède".

Propos

recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter

© Interview exclusive Lexnews

Tous droits réservés

|

|

|

|

Interview Emmanuel Godo

31/05/23

|

|

Poète et essayiste de talent, Emmanuel Godo

nous invite à aller à contre-courant de notre société du simulacre en

redécouvrant la beauté de l'aujourd'hui, une espérance du quotidien qui

élève notre regard vers les réalités d'en haut... Rencontre avec le poète

à l'occasion de la parution de son dernier recueil "les Egarées de Noël"

aux éditions Gallimard.

Comment avez-vous découvert la poésie ?

Emmanuel Godo :

"La poésie est venue me chercher durant les nuits de mon enfance. Des vers

apparaissaient, qui me bouleversaient. L’entrée de la poésie dans

ma vie se fait sur ce mode étrange – nocturne et visuel. Je vois des mots,

des paroles, qui me font, tout en dormant, connaître une joie

inimaginable. Un monde se révèle, dont le lendemain matin, revenu à l’état

de veille, j’essaie, maladroitement, de consigner dans des carnets, les

fragments entraperçus qui, sitôt écrits, deviennent décevants, comme si le

charme de la nuit était irrémédiablement perdu. J’ai une douzaine

d’années. C’est ma première expérience d’écriture, entre enchantement et

sentiment d’impossibilité. Élection vague et ratage chronique.

Après mes essais, brouillons, de l’adolescence, la poésie ne déserte pas

ma vie : elle l’irrigue, mais à la façon d’une rivière souterraine.

J’écris des textes qui se retrouvent dans ce que j’ai appelé, dans Je

n’ai jamais voyagé (Gallimard, 2018), le « Sac à poèmes », un sac de

cuir où ils s’amassent. Ma poésie est alors protégée par une forme de

paresse – elle n’était sans doute pas prête à affronter le jour. Pour des

raisons qui ne relèvent pas seulement de l’intime ou du personnel, mais

d’une blessure qui est celle de mon siècle, ma parole a dû puiser des

forces dans le silence et l’inaccompli. Il a fallu qu’elle cultive ses

devoirs et ses pauvretés, qu’elle s’arme et se désarme, pour pouvoir

jaillir avec l’exigence nécessaire en 2018.

Nous sommes abreuvés par la mauvaise langue, défigurés par les choix

déshumanisants de la collectivité : pour répondre à la guerre que l’homme

fait à l’homme, il faut que le poème s’affirme dans toute sa puissance. La

question du temps devient secondaire, comme celle de la publication.

J’aurais pu être un écrivain posthume. Je le suis, à bien des égards. Le

poète vient nécessairement à contretemps dans un monde qui ne croit pas à

la poésie : qui, même lorsqu’il feint de la célébrer, la méprise au plus

haut point, comme il fait la chasse à toute véritable intériorité. Nous

vivons dans un monde massifié qui a fait le vœu d’asservir les esprits, en

les vidant de leur substance.

Le poème, avec la prière, le silence intérieur, l’amour du beau, constitue

une des dernières aventures authentiquement humaines. On est alors très

au-delà de « l’envie » : c’est une nécessité vitale. Pas seulement au plan

individuel mais comme responsabilité vis-à-vis de soi et de ses semblables

: la vie n’est pas ce simulacre qu’on en fait, cette fête triste qui ne

nous demanderait de fonctionner qu’à bas régime. La poésie est comme une

insurrection qui sollicite les parties les plus nobles de notre

être. Celles qui nous permettent, littéralement, d’accomplir notre

destinée d’homme.

La poésie nous ramène à la nécessité de faire croître nos vies en les

exposant à la vertu d’un haut langage".

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le titre retenu de votre

dernier recueil « Les Egarées de Noël » et ces étoiles dorées qui leur

sont associées ?

Emmanuel Godo :

" Le titre du recueil fait entendre une contradiction où se croisent les

deux lignes de notre destin contemporain : un égarement, une

désorientation qui peut nous conduire, collectivement, à un anéantissement

déjà largement engagé ; une fidélité, une mémoire, le vestige d’une

célébration de la splendeur de l’être, d’un possible salut. Le poème « À

quel feu allumeras-tu tes mots ce matin ? » raconte que les « égarées de

Noël » sont les étoiles dont on décore la table de la fête. On en retrouve

tout au long de l’année, sous les meubles, au détour d’un ménage. Elles

deviennent l’emblème de notre condition. Nous sommes perdus, pris dans une

machinerie mortifère, mais nous sommes aussi comme ces assoiffés qui

meurent de soif auprès de la fontaine. Car les livres qui brisent la glace

en nous, selon le mot de Kafka, existent, comme les fragments, épars, du

Royaume. Il suffit de peu de choses pour que nous puissions retrouver le

bon rythme, l’accord, la décence, le visage fraternel.

Le recueil est dédié aux « ouvriers de l’espérance » car les poètes sont,

avec les hommes de foi, les philosophes, les artisans de longue haleine,

les derniers veilleurs qui nous restent. Ils sont loin du théâtre obscène,

de l’égout à ciel ouvert de l’information en continu, le flux d’images, de

discours où il est impossible d’enraciner un acte et une parole

véritables.

Chacun des poèmes est, à sa manière, comme une égarée de Noël : il vient

dans la nuit où nous sommes scintiller un instant pour nous rappeler que

le bon feu existe. Il ne tait rien de notre misère – sinon il serait une

faute, il voilerait notre malheur, il s’inventerait un pouvoir qu’il n’a

pas. Comme ces enthousiastes patentés qui viennent proclamer la bouche en

fleur que la beauté ou la poésie sauveront le monde, comme si le mal dont

nous souffrons après le cataclysme du XXe siècle était soluble à coup de

chansonnettes et de placebos. L’encre de la poésie contemporaine est d’un

noir de basalte absolu : c’est à cette condition que son chant peut

s’élever au-dessus des ruines que nous avons trop vite recouvertes des

couleurs de la fête.

Le poème est l’anti-divertissement par excellence : il nous reconduit à

l’endroit où nous sommes les plus blessés – donc potentiellement les plus

vivants. Ce que le roman ne sait plus faire, sauf exception. Le poème nous

ramène là où nous avons tout à reconstruire – et d’abord nous-mêmes. Ne

surtout pas être « comme tous ces hommes / Qui n’ont jamais su / Demander

à un poème / Leur chemin » (« Tu passes tes nuits à penser »).

Votre recueil s’inscrit résolument dans notre quotidien et, en

contrepoint, l’idée surgit d’un ailleurs d’où rayonne la transcendance.

Emmanuel Godo :

" Le quai de la gare, la rue, le métro, la ville sont les lieux où, pour

l’essentiel, je vis. La poésie est d’abord un ici. Un ancrage dans

la contingence du tableau, parisien ou autre. C’est là que les grandes

questions viennent nous fouailler, nous saisir dans l’indépassable de

notre lieu. Nous sommes assignés à ces espaces-là. Et la poésie a à rendre

compte de cette vérité. Elle ne vient pas faire miroiter des ailleurs.

Elle nous prend où nous sommes, dans ce que j’appelle, dans le poème

liminaire du recueil, la « maison dévastée-merveilleuse ». J’entends

l’épithète comme un seul adjectif, qualifiant exactement où nous sommes,

dans la tension entre les postulations contraires : nous habitons

l’intenable, le déchiré. |

Le poème obéit, chez moi, à une dramaturgie qui prend en écharpe ces deux

aspects contradictoires de l’existence dans l’aujourd’hui blessé : d’une

part, la désolation, la claire conscience de vivre dans le toc, le

low-cost, le simulacre inepte ; de l’autre, la possibilité de l’épiphanie,

le rappel des oiseaux, le déplacement du regard qui nous reconduit vers

une terre habitable à nos pensées les plus hautes.

La poésie n’a rien à gagner à promettre plus qu’elle ne peut tenir : elle

part toujours d’où nous sommes. Et tente une percée : nous ne sommes pas

ces servitudes épuisées, il reste, en nous, de quoi refaire un monde

hospitalier et juste. La promesse, c’est nous. Le poème travaille à nous

raccorder à cette conscience oubliée. Lui aussi nous rabaisse quand nos

orgueils inconsidérés nous élèvent de façon mensongère et nous relève

quand le Barnum social nous étrique et nous rançonne.

« Nos vies sont des poèmes et nous le voyons pas » : ce vers qui ouvre

l’un des poèmes de la dernière section pourrait servir d’aiguillon – comme

une poétique portative – à ma poésie".

Vous partagez avec Claudel une pensée en

lutte tout autant qu’une insatiable espérance.

Emmanuel Godo :

" Oui, j’aime quand Claudel nous dit que Dieu est l’hôte qui ne nous

laisse pas en repos. Vous avez raison, Claudel est l’un des plus grands

lutteurs de notre littérature. Il a joué un rôle considérable dans ma vie,

d’homme et de poète. Il y a un aspect extraordinairement libérateur chez

Claudel. Lorsqu’il rappelle que les mots du poète sont ceux de tous les

jours, mais entendus autrement. Ou lorsqu’il traduit la formule latine :

quantum potes, tantum aude, par « vite fait, mal fait ». N’empêche

pas la musique de passer par toi. N’aie pas peur de la mort, ce n’est pas

un gouffre vide, mais un grand ciel étoilé, une prairie. Claudel c’est

l’homme qui tord le cou aux chimères qui nous cadenassent, il nous propose

d’envoyer une brique sur les bulles de savon que produit notre esprit pour

mieux végéter paresseusement dans le néant ou dans ses antichambres.

J’aime cela car, oui, il y a un confort du désespoir, une facilité du

désenchantement : on peut être un rentier de la perte, un fonctionnaire du

négatif. Rien de plus contraire à la promesse que d’écouter les voix, en

nous et hors de nous, qui nous répètent à l’envi : « C’est trop tard, il

n’y a plus rien à tenter ». Dans le désert ou dans le chaos de l’Histoire,

il y a ces esprits qui se dressent, comme Dante, Péguy ou Claudel, pour

nous rappeler que le chemin existe et qu’il se nomme espérance.

Notre présent est si mal en point que nous ne pouvons négliger aucune voix

pour reconstituer une parole digne de ce nom. Je rends hommage, dans

Les Égarées de Noël, à Yves Bonnefoy, qui a beaucoup compté dans mon

acheminement à la poésie. Les gardiens vétilleux des chapelles aiment

ériger des frontières infranchissables là où l’écriture obéit à un

principe de perméabilité, qui est sa liberté suprême. On rappelle souvent

que Bonnefoy situe la poésie, résolument, « après les dieux ». Ce qui

semble renvoyer le poète chrétien à une sorte d’archaïsme. Or ma poésie a

besoin de Bonnefoy pour penser le poignant de la présence, de la vie

exposée à la mort : le Verbe fait chair n’est pas une assurance tous

risques, c’est même exactement le contraire !

L’espérance n’est pas un baume qu’on glisse sur la morsure du vivre. Elle

est l’horizon qui aimante la vie et la destine. Dans son mouvement propre,

tout poème est aiguillonné par le principe espérance. Écrire, c’est

toujours espérer. Même l’écrivain le plus refermé sur sa négation, à

partir du moment où il écrit, il ouvre, il tente et, même à son corps

défendant, il espère".

Comment percevez-vous personnellement cette voix d’espérance et comment

l’appréhender en notre époque souvent si sombre ? Trouve-t-elle sa

parfaite illustration dans « Prière », poème que vous adressez au terme de

votre recueil ?

Emmanuel Godo :

" La prière que vous mentionnez est un sonnet qui clôt la dernière section

du recueil : « On appellera cela la maison ». Elle est placée sous le

signe de Bach, avec une épigraphe extraite de la Passion selon saint

Jean. Mes deux premiers recueils se terminaient eux aussi par une

prière : « Supplique pour mourir dans un merci » (Je n’ai jamais voyagé)

et « Mon pauvre Dieu je te fais vivre / Dans un bien pauvre cœur / Qui ne

sait plus mendier ta parole » (Puisque la vie est rouge, Gallimard,

2020).

Dans Les Égarées de Noël, j’ai choisi de ne pas clore le recueil

par une prière. Le dernier poème est un moment suspendu – comme une coda

en forme de prélude :

« Le jardin ne dort pas

Les fleurs regardent la nuit

Les oiseaux ronronnent

Sur le toit de la maison

Le silence tend son arc

J’écoute le poème

S’écrire doucement

À qui appartient-il ? »

Nous ne sommes pas « loin » de la prière, une nouvelle fois, mais il n’y a

pas toujours besoin de nommer le destinataire ultime de ce que nous

écrivons. La page blanche, seul le poète peut en éprouver pleinement le

tragique. Il n’a le support d’aucun personnage, d’aucun récit, d’aucune

action, d’aucun propos. Il est dans le nu de la vie. Avec tout à

réinventer. C’est le premier homme qui regarde le ciel et découvre, en

lui, un reflet de l’infini, comme une plaie, heureuse-malheureuse, au sein

de sa finitude.

Pour répondre plus directement à votre question, l’époque où nous vivons

nous fait la guerre en nous expropriant de nos terres intérieures. Elle le

fait par tous les moyens dont elle dispose : d’un côté un grand discours

catastrophiste (qui revient à dire : vous n’êtes plus le nom d’une

aventure spirituelle hors du commun mais un problème à résoudre), de

l’autre un grand discours infantilisant (qui revient à dire : amusez-vous,

arrêtez de vous faire du tort, gorgez-vous de virtualité, ne vivez surtout

pas pour de bon, le jeu de toute façon n’en vaut plus la

chandelle). Deux manières de nous divertir, au sens pascalien, de nous

excentrer, de nous priver de notre point de gravité, c’est-à-dire de la

conscience que nous sommes quelque chose d’invendable et de proprement

inguérissable – des âmes.

Il nous faut beaucoup lutter, nous donner à nous-mêmes de grandes

disciplines, et un aliment de haute exigence, pour garder une chance de ne

pas passer à côté de notre vie dans l’esprit. La poésie, quand elle se

préserve des défigurations qui la rongent, est là pour nous y aider".

propos recueillis par Philippe-Emmanuel

Krautter

© Interview exclusive Lexnews

Tous droits réservés

reproduction interdite |

| |

|

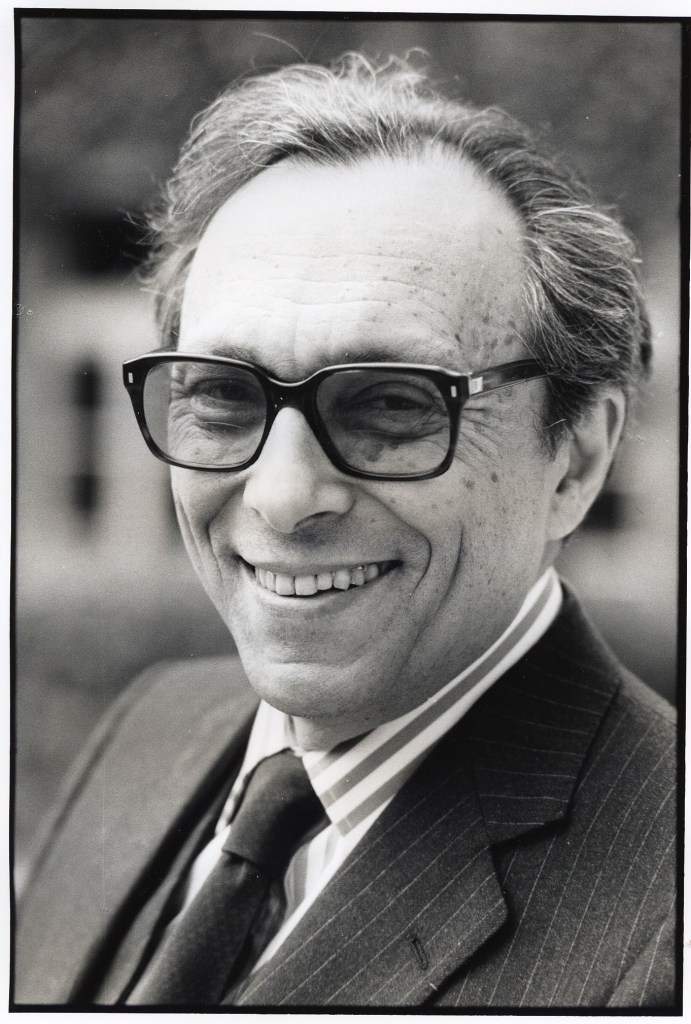

Hommage Philippe Sollers

(1936-2023) |

|

Interview Philippe Sollers

Lettres à Dominique Rolin 1958-1980

Paris – Gallimard, 04 décembre 2017. |

|

©

F. Mantovani |

|

Philippe Sollers épistolier, c'est avant tout un cœur, une âme au

diapason de la beauté du

monde, et une femme, Dominique Rolin, avec laquelle il communie aux

valeurs qui les réunissent. Philippe Sollers, c'est bien entendu une plume

qui déjà appréhende le monde avec l'habileté d'un escrimeur, la souplesse

du bambou et la fluidité d'une encre... de Chine. Les paysages, les

"situations" défilent sous nos yeux au rythme d'une actualité filtrée par

ces deux voix qui crient parfois dans le désert de leurs contemporains.

Rencontre à l'occasion de la publication des Lettres à Dominique Rolin

avec l'écrivain dans son petit bureau des éditions Gallimard !

os

lettres à Dominique Rolin s’inscrivent dans l’art de correspondre, un art

qui suppose une harmonie – en l’occurrence amoureuse - et un média, la

lettre. Comment vous est venue cette attraction pour le genre épistolaire

? os

lettres à Dominique Rolin s’inscrivent dans l’art de correspondre, un art

qui suppose une harmonie – en l’occurrence amoureuse - et un média, la

lettre. Comment vous est venue cette attraction pour le genre épistolaire

?

Philippe Sollers :

« Il faut situer les choses de façon

précise. Quand je rencontre Dominique Rolin, nous avons immédiatement une

relation amoureuse qui se traduit par un grand nombre de conversations.

Aussi, lorsque nous sommes séparés, la lettre surgit, bien plus que le

téléphone auquel nous aurons recours également très souvent. C’est un acte

nécessaire, acte qui ne correspond pas à une correspondance suivie par

laquelle on se donnerait des nouvelles, mais renvoie à ce que chacun fait

de son côté fondamentalement, à savoir le livre qui est en cours tant pour

elle que pour moi. C’est la singularité, je crois, de cette correspondance

dans laquelle les épistoliers ne se répondent pas, mais traitent de ce qui

est en train de les préoccuper le plus. Pour correspondre, c’est très

facile, on peut parler, on peut se téléphoner, etc. Là, c’est autre chose.

Il faut prévenir tout de suite qu’il s’agit là d’une correspondance de

deux écrivains qui sont tout à fait impliqués dans leur art, non seulement

de vivre, mais également d’écrire. C’est très visible parce que vous

n’avez pas de lettres de Venise puisque nous y sommes ensemble, printemps

et automne, pendant quarante ans. En revanche, vous avez des lettres de

l’été lorsque je suis à l’île de Ré, ou de Dominique lorsqu’elle se trouve

en vacances chez Florence Gould à Juan-les-Pins. Il est curieux de lire

une correspondance qui n’est pas faite pour répondre à l’autre sur des

sujets divers, encore que l’actualité rentre à flots dans mes lettres

parce que Dominique me sollicite sur le changement de régime en 1958, sur

la guerre d’Algérie, puis la Chine, etc. Vous avez là un document, je

crois, tout à fait exceptionnel sur la façon dont on peut s’écrire sans

avoir une conversation, mais une preuve de fond sur ce que l’on est en

train de faire et de vivre. J’entends dire souvent : « Pourquoi ne pas

avoir mis les lettres de Dominique Rolin dans le même volume ? », telle la

correspondance entre Camus et Maria Casarès. Je trouve que c’est un gros

livre tout à fait étouffant dans lequel on ne voit pas se dégager la

personnalité des sujets. Il m’a semblé plus intéressant de publier nos

lettres séparément, car elles ont été écrites avec la quasi-certitude

qu’elles seraient lues de manière intense, particulièrement intense par la

personne qui va recevoir le courrier. J’ai à cette époque vingt-deux ans,

elle, quarante-cinq, même si elle en paraît dix de moins.

Si vous prenez cette photo où

Dominique est un peu plus jeune que lorsque je l’ai rencontrée, vous

constaterez que cette image parle beaucoup dans la mesure où vous voyez

apparaître quelqu’un d’absolument réfractaire et sauvage avec un côté

gitane. Il faut bien comprendre que Dominique Rolin est d’origine

polonaise juive, et qu’un long parcours l’amènera vers la Hollande, puis

la Belgique ; c’est d’ailleurs l’Académie royale de Belgique qui a acheté

cette correspondance ».

Il apparaît manifeste à la

lecture de vos échanges avec Dominique Rolin que non seulement une

complicité vous unit sur bien des domaines, mais qu’en plus un plan – «

axiome » dites-vous - vous engage plus encore.

Philippe Sollers :

« Ce mot est en effet important car axiome revient à organiser la vie,

sentimentale, physique et métaphysique selon des lois mathématiques

auxquelles on ne peut pas se soustraire quels que soient les aléas et les

circonstances de l’existence, et il y en a eu beaucoup. L’action ! »

C’est ce qui a guidé très tôt vos

échanges…

Philippe Sollers :

« Absolument, c’est très important parce

que c’est à chaque fois le fait d’aller vers un but qui est tout

simplement une œuvre, pour elle, et pour moi. »

Vos lettres naissent souvent de

l’absence de l’un de vous deux. Cet éloignement était-il réduit par votre

correspondance ?

Philippe Sollers :

« Rapprochement par l’éloignement ! Les

lettres sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus fiévreuses que les

conversations ou les rencontres quasi quotidiennes. Que faisions-nous

lorsque nous nous rencontrions ou dînions ensemble rue de Verneuil ou « Le

Veineux » comme nous nommions ce lieu ? Avant tout, un très grand silence.

La preuve même d’avoir atteint quelque chose résidait dans le fait que

nous écoutions systématiquement de la musique ensemble. Si vous voulez

savoir si vous vous entendez avec quelqu’un, il suffit de mettre de la

musique et de voir si l’écoute est systématiquement parallèle ! J’espère

aussi que l’on pourra reproduire certains des dessins de Dominique dans

son volume de correspondance car elle était une merveilleuse dessinatrice.

Elle voyait la peinture avec une acuité particulière, ce que je ne

manquais pas de remarquer lorsqu’elle m’envoyait des cartes postales

reproduisant des œuvres d’art qu’elle me commentait. Elle voit mieux que

moi et j’entends mieux qu’elle. Ensemble, c’est la peinture et la musique

avec la littérature en commun de toutes les façons possibles. Je crois lui

avoir fait découvrir tout le continent musical, et chaque fois que nous

étions en face de tableaux, c’est elle qui voyait le plus précisément

possible. Je me souviens par exemple d’une grande rétrospective Poussin

que nous avons vue ensemble et j’étais complètement ébloui par ce qu’elle

voyait ! Mais j’entendais un peu plus qu’elle ! (rires…)

Les lieux ont, semble-t-il, toute

leur importance dans cette correspondance…

Philippe Sollers :

« Il y a une expression que j’aime beaucoup

qui s’appelle le génie du lieu, et il y a dans l’île de Ré, un lieu

tout à fait exceptionnel que je dois à un ancêtre navigateur qui a voulu

se poser là parce qu’il laissait son bateau pour la pêche et pour le tir

au canard devant les marais salants… |

Les marais, premier livre de

Dominique qu’elle m’envoie, et pour lequel, je lui réponds être un peu

embêté de l’admirer, nous sommes fin décembre 58 et février de l’année

suivante, je lui écris : « Dominique chérie ! » (rires)… Le type est en

effet passé à l’action assez vite, j’ai vingt-deux ans, je sais un peu

écrire avec une reconnaissance de Mauriac, Aragon, etc. L’autre livre de

Dominique s’appelle Artémis, cette déesse grecque que les Latins

ont transformée en Diane, une déesse extrêmement redoutable et très rapide

dans ses interventions dont le lieu préféré est précisément la zone des

marais.

Vous voyez qu’immédiatement quelque chose fonctionne en mythologie comme

en relation personnelle. Paris est également important, mais là, on ne

s’écrit pas, c’est vécu. L’autre génie du lieu qui va être vécu de manière

très intense pendant des années, c’est Venise. C’est non seulement le

lieu, mais également la formule, le lieu et la formule appartient à

Rimbaud et est parfaitement adapté à l’illumination très précise. Ce qui

m’a frappé en relisant ces lettres est qu’il y a tout le temps de ma part

une situation où la nature prend une dimension très importante : le temps

qu’il fait, la nature, la végétation, les fleurs… La nature est divine

comme l’a dit Spinoza à qui cela a d’ailleurs posé pas mal d’ennuis !

(Rires)

Le lieu, c’est aussi la nature. C’est ainsi que le chinois est apparu très

tôt dans ma vie, je suis vraiment un admirateur inconditionnel de la

poésie et de la peinture chinoise.

Crédit : art press 266, mars 2001

Si vous regardez cette calligraphie (Philippe Sollers pointe du doigt

une calligraphie chinoise accrochée sur le mur de son bureau), vous «

voyez » le geste immédiat et tout à fait fondamental avec le souffle, le

poignet… Je deviens chinois assez vite et j’ai réalisé qu’il fallait

apprendre un peu la langue si l’on voulait comprendre ce que les jésuites

ont compris tel le peintre Giuseppe Castiglione et Matteo Ricci. Ils ont

malheureusement été stoppés après par Rome. Cela a été une occasion

unique, et vous voyez le temps qu’il a fallu par la suite pour redécouvrir

toute cette richesse. Quand j’ai ouvert un jour mes volets à l’île de Ré,

j’ai cru avoir une hallucination. Je voyais au loin des formes auprès des

marais, c’était des Chinois qui venaient se renseigner sur la manière de

recueillir la fleur de sel ! Un peu après, j’apprends qu’ils sont à

Bordeaux et qu’ils achètent tous les châteaux, c’est extraordinaire. La

civilisation chinoise m’a travaillé beaucoup plus profondément que

l’américaine.

L’Histoire de la deuxième partie

du siècle transparaît dans vos échanges épistoliers. Une Histoire qui ne

peut être vécue indépendamment des « passions fixes » qui vous

animent.

Philippe Sollers :

« Je crois en effet que cette

correspondance est une façon de se renseigner autrement sur la deuxième

moitié du XXe siècle. Il y a des correspondances qui paraissent en ce

moment, celle de Nabokov, de Claudel qui est une folie énorme avec

l’histoire peu connue de sa maîtresse en Chine, celle de Camus que je

trouve un peu lourde, mais nos échanges avec Dominique concernent plus

particulièrement la deuxième partie du siècle dernier ; mais, en même

temps, si vous la lisez attentivement, c’est déjà une correspondance qui

se prolonge sur le XXIe siècle comme style d’interrogations, de

profondeur, c’est une autre Histoire. Lorsque l’entente arrive à ce point,

ce qui est rare, c’est un concert ! Il ne s’agit pas d’une aventure - vous

savez que j’ai eu une vie assez agitée comme mes romans le prouvent - mais

une relation qui s’inscrit dans la durée, très impressionnante de ce point

de vue, et ce jusqu’à la mort de Dominique. Une aussi longue durée est

très étrange, et je crois que c’est unique. La différence d’âge est très

importante parce qu’il fallait presque obligatoirement recourir à la

clandestinité, même si je n’arrive pas du tout innocent, j’ai à vingt-deux

ans déjà un peu voyagé dans l’univers féminin. Cette différence d’âge à

l’époque est extraordinairement taboue, vous êtes immédiatement dans la

convocation d’un inceste possible entre mère et fils. Le point de vue est

donc essentiellement clandestin, profondément antisocial, cela est

essentiel, avec cette composante anarchiste de base qui est tout à fait

explicite, j’oserais même dire révolutionnaire d’une certaine façon avec

des jugements très caustiques sur l’actualité.

Vous faites même référence à Guy

Debord

Philippe Sollers :

« Absolument. Debord surgit en 1966 avec

La Société du spectacle, ce qui a été très important. Mais il n’a pas

écrit de roman, ni écrit sous l’angle de la passion amoureuse, ce qui en

fait confère une liberté considérable.

Nourrir une telle correspondance

sur plus de cinquante années impose une discipline certaine. Comment

percevez-vous cette discipline à l’heure des emails, sms et autres

échanges numériques ?

Philippe Sollers :

« Il m’est bien difficile de vous répondre,

c’est l’avenir qui tranchera cette question, la seule à mon avis qui

mérite d’être sondée. Qui sait encore lire aujourd’hui ? Pour savoir lire,

il faut savoir écrire… Nous sommes dans une mutation numérique, et qui est

encore capable de lire pendant un certain temps plus d’un paragraphe ? Mon

épouse, Julia Kristeva, est psychanalyste. Elle m’a dit récemment :

c’est très étrange, j’ai beaucoup de patients qui se plaignent de ne pas

pouvoir mémoriser le paragraphe qu’ils viennent de lire ! Et là, tout

à coup, la « baleine blanche » surgit à l’horizon, je me dis : « c’est

cela le problème, la lésion de la mémorisation, c’est-à-dire la mémoire

qui devient un muscle flasque si elle n’est pas entraînée ». J’ai

d’ailleurs un remède que je ne cesse de rappeler : avoir recours à la

poésie apprise par cœur ! Ouvrons Les Fleurs du Mal de Baudelaire

et apprenons cette poésie « Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus

tranquille. Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici… » ; C’est le

meilleur antidépresseur…

La mémoire, cette humanité mécanique qui est devenue la prothèse de ses

instruments, voilà le sujet de l’avenir historique humain, et je crois que

l’on est confronté aujourd’hui à cette question. On peut vous parler d’un

grand nombre de choses : de la biologisation, de la reproduction, choses

dont je m’occupe également depuis longtemps et qui d’ailleurs

n’intéressent guère de monde. S’il est un livre que j’aurais du mal à

publier aujourd’hui c’est bien Femmes… Lorsque je vois toute cette

mutation fondamentale, pour moi, c’est le vrai sujet, même si l’on vous

amuse avec une pléthore de faits divers. Ce volume de lettres dont nous

parlons n’est pas de la communication, c’est véritablement un texte qui

demande à être lu avec l’intensité avec lequel il est écrit. Il serait

difficile de faire l’équivalent sur un texto ! Nous sommes aujourd’hui

dans une époque réactionnaire alors que ces lettres ont été écrites à une

époque pré et révolutionnaire, parce que 68 va arriver même si l’on ne

parle plus de toutes ces choses… De nos jours, nous sommes dans une

implosion de remises en ordre, ce qui fait que vous avez l’impression

quelquefois de revenir au rigorisme moral du XIXe siècle, ce à quoi je

suis très hostile comme vous pouvez l’imaginer ! Je vous ferai remarquer

qu’avec la vie assez aventureuse que j’ai menée, pour l’instant il n’y a

pas de plaintes contre moi ! (rires)… Il y a là une sorte de choc, une

impression que la guerre entre les sexes date d’avant-hier, alors qu’il

n’en est rien, cela fait des millénaires que cela dure. Et ce n’est pas

fait pour s’arranger de toute façon ! Il faut essayer de décrire cela

parfois avec des pauses, pauses qui s’imposent de temps en temps. C’est un

témoignage sur la pause, pause étrange qui tient au génie du lieu et de

ceux qui savent utiliser l’espace et le temps…".

propos recueillis par Philippe-Emmanuel

Krautter

© Interview exclusive Lexnews

Tous droits réservés

reproduction interdite

(Philippe Sollers Lettres à Dominique Rolin

(1958-1980)

Édition de Frans De Haes Collection Blanche, Gallimard, 2017) |

|

Lettre n° 48

(avec l'aimable

autorisation de l'auteur, toute reproduction interdite) |

|

48

Bordeaux, Vendredi

(28 décembre 1962).

Amour,

J’aimerais que tu aies un signe de moi en rentrant au Verneuil, mais les

journaux sont pleins, maintenant, de « perturbations affectant les PTT ».

Tant pis : ce mot parmi l’avalanche. La situation, aujourd’hui, est un peu

meilleure. Je crois avoir coupé à la grippe, et je me suis remis au

travail, cet après-midi, avec une sorte de bonne humeur. Les séjours à

Bordeaux ont pour moi leur couleur particulière (très différente de ceux à

Ré, par exemple). Il faut dire que je retrouve très exactement, ici, les

bases mêmes, les dimensions de mes projets d’« adolescent ». C’est à la

fois ancien et proche. Je tâtonnais, il me semble, dans un désespoir plein

d’enthousiasme et de mauvais goût : persuadé d’être appelé à une destinée

hors pair (une parenté naturelle, et sans le moindre humour, avec le «

génie »), conscient d’une déficience et d’une faiblesse – d’un ennui

d’être – représentées parfaitement par une architecture noire et rigide

parmi laquelle j’allais sans rien voir. Le problème le plus grave que je

me suis posé – que je me pose toujours – revient, depuis cette époque, à

celui-ci : comment est-il possible, alors qu’on a logiquement et

concrètement l’expérience du meilleur, la certitude évidente d’une vérité

absolue ; comment est-il possible qu’on en soit malgré tout réduit à

rester dans le décor archi-connu et gâteux du temps ? Bien entendu, une

telle question appelle aussitôt sa réponse – naturelle, claire : c’est que

l’expérience dont on se réclame, la vérité qu’on prétend avoir ne sont

pas, justement, celle qui, etc... Et pourtant... je ne sais s’il existe

beaucoup d’esprits comme le mien, que leur existence irrite par ce qu’elle

a de théâtral et d’obligatoire – d’obligatoire surtout. Le suicide ? J’y

pensais beaucoup à cette époque (entre 16 et 20 ans). Mais QUI tue QUI ?

Au nom de quoi (c’est encore attacher trop de prix à la pièce que d’en

être l’attraction se prenant au sérieux) ? Etc... Enfin, le fameux

monologue d’Hamlet – que tout le monde ânonne sans le comprendre – «

to dream « to sleep ? to

dream ? » m’a toujours paru d’une vérité pratiquement physiologique :

peut-être – et je le crois fermement – à cause d’une familiarité précoce,

presque monstrueuse avec la fièvre, le délire, le sommeil. « The pains of

sleep », c’est le titre d’un poëme de Coleridge. Les aventures

inexprimables (et, je dois dire, troubles) qu’il m’arrive de vivre en

dormant – en plongeant – jouent un rôle d’immensité intime, objective

assez inquiétante. Difficile de croire – alors que le corps a disparu de

l’esprit – que l’esprit puisse, lui aussi, disparaître complètement avec

le corps etc... Banalités, mais qui constituent, dans cette ville, le fond

d’un décor ancien, décor que j’ai hanté, que je hante comme le personnage

interchangeable d’une très ancienne histoire... Impression dominante que

quelque chose se jour en nous, à travers nous (cf l’Intermédiaire 1). Quel

problème ! Mais je n’en finirais pas. Tu ES ce qui fait que je peux parler

de ceci, que je peux penser à un point lumineux, immédiat, tangible. Te

rends-tu compte de la chance et de l’importance que tu représentes à mes

yeux ? Les poëtes ont tous eu raison, eux qui s’embarquaient sur cette mer

de l’esprit avec un seul rythme portés, peu importe sous quelle forme, par

l’amour, etc... Finie, la dissertation. Je t’adore – t’embrasse – Ph

________________

1. Philippe Sollers, L’Intermédiaire,

Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 1963. |

|

Philippe Sollers en Folio

|

|

Interview

Philippe

Sollers

14 janvier 2014 - Paris

© LEXNEWS |

|

Lexnews a eu le plaisir toujours renouvelé de rencontrer Philippe

Sollers pour la publication de son dernier roman Médium aux

éditions Gallimard. Avec ce dernier livre, l'auteur nous entraîne en

médiumnité, un parcours initiatique qui nous invite à abandonner la folie

omniprésente de notre époque pour redécouvrir, par une contre-folie, le

sens de notre vie. Partons à Venise, à la Cour du roi Soleil en compagnie

de Saint-Simon, afin de réapprendre à écouter tout ce que ces échos ont à

nous communiquer.

l ne vous aura

pas échappé que le mot médium ne figure qu’à quelques mots de Médoc,

célèbre région du Bordelais qui vous est cher… Les lieux – dans le cas

présent Venise - semblent avoir une importance déterminante dans cette

évocation de la médiumnité, thème de votre dernier roman. l ne vous aura

pas échappé que le mot médium ne figure qu’à quelques mots de Médoc,

célèbre région du Bordelais qui vous est cher… Les lieux – dans le cas

présent Venise - semblent avoir une importance déterminante dans cette

évocation de la médiumnité, thème de votre dernier roman.

Philippe Sollers :

"Il y a des lieux plus ou moins inspirés, inspirés

négativement, inspirés de façon grisâtre, inspirés par la personne qui se

trouve là. Si vous allez à Guernesey par exemple, vous tombez

irrémédiablement sur Hugo. Nous avons fait en médiumnité beaucoup de

progrès par rapport aux tables tournantes et aux esprits qui étaient

censés répondre. C'est dans la vie de Hugo quelque chose de

particulièrement éclairant. Il y a également des lieux qui sont

privilégiés et qui appellent de tous côtés un médium éventuel, ils peuvent

d'ailleurs attendre très longtemps que cela se produise. Puis, parfois, il

y a de telles concentrations qu’on n’imagine pas qu’il puisse en y avoir

encore plus. En ce qui me concerne, vous voyez très bien où cela se passe,

à Bordeaux et dans la région – Médoc - à travers quelque chose qui est là

comme un savoir-vivre très ancien, qui s'est développé dans la culture du

vin. C'est d’ailleurs pour cela que je me moque de Calvin qui a cru

pouvoir se présenter dans la région du vin, ce qui fait aussitôt penser à

Montaigne qui se plaignait que l'on s'égorgeait sous ses fenêtres lors des

guerres de religion et qui n'appréciait pas les innovations calviniennes.

Cela déterminera d’ailleurs son voyage à Rome, et son pèlerinage à

Notre-Dame-de-Lorette que j’évoque dans mon roman. C'est en effet une

démarche médiumnique qu'il entreprend, attiré par sa curiosité qui

consistait à savoir si le pape de l'époque conservait bien les livres dont

il redoutait l’autodafé par les protestants, à savoir les textes grecs et

latins de l'antiquité qu'il chérissait tant et qui remplissaient non

seulement sa riche bibliothèque, mais également en ornaient les poutres

avec ses belles inscriptions que j'ai eu la chance de découvrir lors d'une

visite à l'âge de 12 ans… Les questions religieuses sont d'ailleurs

importantes en ce qui concerne la médiumnité même si mon livre n'est

absolument pas religieux, mais tient à enregistrer tout de même cette

possibilité d'avoir un contact avec le transcendantal, l'au-delà sans pour

autant être dans le foutoir spirite de Hugo ! Mon enfance à Bordeaux est

pour moi très importante dans la mesure où, dans l'Histoire, c'est un lieu

qui est très en avance sur l'Hexagone. Lorsque la République en 39-40

s'effondre, on se rend alors à Bordeaux, c'est-à-dire le lieu le plus

éloigné de Paris. C'est en effet l'endroit le moins cerné par l'identité

française, c’est la raison pour laquelle cette médiumnité implique un

rapport très particulier avec Londres et l'Angleterre. Pendant deux

siècles, toute cette région a été anglaise. Et comme je suis né dans une

famille très anglophile, cela m'a évité ce pénible sentiment de

culpabilité qui mine la mémoire française, à savoir Vichy et Moscou. C'est

quelque chose que je répète volontiers d'autant plus que personne n'écoute

lorsque j'évoque cela (rires) !

Puis, vient bien sûr Venise, et là il n'est pas besoin d'insister. Vous

faites immédiatement la liste et vous observez qu'il y a en ces lieux une

concentration extraordinaire dans tous les domaines : musique, peinture,

littérature… Il y a donc des lieux, et c'est ce que Rimbaud appelle dans

une formule fameuse sa quête pour trouver le lieu et la formule. Vous

pouvez très bien avoir un lieu sans la formule, et vice versa, mais si

vous réunissez les deux, vous avez alors la percussion juste."

Le mot latin mĕdĭus, dont médium est

issu, évoque cette idée de milieu et de centre, intermédiaire entre deux

extrêmes. Vous avez d’ailleurs placé en exergue de votre livre cette belle

phrase de Pascal : qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien

sans se fâcher du mal contraire aurait trouvé le point. C’est le mouvement

perpétuel.

Philippe Sollers :

"C'est une des phrases les plus fulgurantes de

Pascal qui s'intéressait beaucoup au point, au sens mathématique et divin

du mot. La formule est très étrange parce que se réjouir du bien sans se

fâcher du mal contraire, cela voudrait dire tenir les deux bouts à la

fois, on est par-delà le bien et le mal, donc dans une position très

particulière. C'est pour indiquer que tout cela a un sens métaphysique

très précis. Et puis, « l’Empire du milieu », c’est quand même la Chine !"

___________________

Ce secret

de se réjouir du bien est facilement à la portée d'un grand nombre

d'individus, mais sans se fâcher du mal contraire est une chose beaucoup

plus délicate si vous y réfléchissez

___________________

Il ne s’agit donc pas de prôner un juste milieu.

Philippe Sollers :

« Absolument pas, puisqu'en effet vous avez

trouvé un secret, et cela n'est donc pas évident. Ce secret de se réjouir

du bien est facilement à la portée d'un grand nombre d'individus, mais

sans se fâcher du mal contraire est une chose beaucoup plus délicate si

vous y réfléchissez. Le mal ne me fâchera pas, ce qui est très étonnant.

En effet, tout vous appelle à vous fâcher contre le mal des marchés

financiers, de la mondialisation, etc. la critique sociale évoquée dans ce

dernier livre ne doit pas être prise comme une protestation, ni comme une

indignation, mais de façon bien pire, comme si c'était une dégradation

aussi inévitable que sans importance. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit

pas d'un point d'équilibre, sinon nous serions dans cette idée de juste

milieu, la sagesse, et cela deviendrait du politiquement correct… Ce cas

de figure correspondrait à une position statique, alors que ce qui

m'intéresse, c'est justement le mouvement. Pascal n'y va pas de main morte

d'ailleurs, puisqu'il évoque cette idée de mouvement perpétuel avec cette

idée de quelque chose que l'on n'atteint pas. Alors que dans Médium,

je dis que c'est quelque chose qui est accessible à travers cette formule.

Je trouve alors tout de suite mon héros préféré, après Pascal, en la

personne de Saint-Simon qui est là, au cœur de cette affaire, au temps de

Louis XIV, au centre du monde. C'est en effet de là que va partir une

vague qui va ensuite exploser sur la planète entière, c'est-à-dire la

Révolution française, puisqu'il n'y en a pas eu d'autre... Saint-Simon est

une personne qui se réjouit du bien et qui décrit le mal avec une froideur

tout à fait impressionnante."

___________________

La lucidité sur

la folie peut avoir lieu à n'importe quel moment de l'Histoire, mais il y

a des époques entières où nous n’en savons rien, sauf avec des

personnalités comme celles de Saint-Simon qui la décrit de manière

admirable ou encore Pascal

___________________

Pouvez-vous évoquer pour nous cette folie qui

semble gagner nos contemporains dans les lignes pleines d’humour que vous

écrivez à l’encre de Venise ?

Philippe Sollers :

"Je vais vous citer pour cela un portrait

de Monseigneur, c'est-à-dire aujourd'hui, le Français courant :

« Il était sans vice ni vertu, sans lumières ni connaissances

quelconques radicalement incapable d'en acquérir, très paresseux, sans

imagination ni production, sans goût, sans choix, sans discernement, né

pour l'ennui qu'il communiquait aux autres, et pour être une boule

roulante au hasard par l'impulsion d'autrui, opiniâtre et petit en tout à

l'excès, une incroyable facilité à se prévenir et à tout croire, livré aux

plus pernicieuses mains, incapable de s'en sortir et de s'en apercevoir,

absorbé dans sa graisse et dans ses ténèbres, et, sans avoir aucune

volonté de mal faire, il eût été un roi pernicieux. » (Mémoires, Tome 9,

chapitre VII).

Lorsque vous savez que Saint-Simon a écrit ces

lignes en 1711, c’est tout à fait étonnant. La brièveté, le choix des mots

démontrent la touche de Saint-Simon. Il va même jusqu'à vous dire qu'il

s'excuse de son style qui peut apparaître négligé, alors qu'il en a une

maîtrise totale. Il souligne encore qu'il n'a jamais été un être

académique et qu'il écrit à la diable pour l'éternité ! C'est la concision

du français qui est ramené dans son rythme même, avec des mots

contradictoires, Saint-Simon atteint de cette manière, selon moi, la

vérité. La folie a eu ses heures de gloire. N'oubliez pas que c'est un

titre dont je prends le contre-pied, celui de l'Éloge de la folie

d'Érasme, c'est-à-dire un grand événement dans l'humanisme. Mais cela

n'est venu à l’idée de personne jusqu'à aujourd'hui, sauf Pascal qui

souligne combien ses contemporains ont choisi de ne pas penser à la mort,

qu’ils sont somnambules. Nous vivons dans un grand hôpital de fous et ce

serait encore être fou d'une autre façon de ne se croire pas fou. La

lucidité sur la folie peut avoir lieu à n'importe quel moment de

l'Histoire, mais il y a des époques entières où nous n’en savons rien,

sauf avec des personnalités comme celles de Saint-Simon qui la décrit de

manière admirable ou encore Pascal. Aujourd'hui, vous avez pour la

première fois – d’où mon manuel de contre-folie – une folie qui est

établie partout, à chaque instant, subjectivement ou objectivement.

L'argent fou, le corps… C'est une situation à mon avis tout à fait

nouvelle, une mutation qui correspond à celle que l'Histoire peut

connaître à certaines époques. Il est vrai que Montaigne en son temps

s'inquiétait et se demandait s’il ne devenait pas fou avec ces guerres de

religion qui ravageaient son pays comme nous l’évoquions tout à l’heure.

Mais, à la différence d’aujourd'hui, il ne consentait pas du tout à être

fou ! Les mutations techniques impliquent que le taux de folie est

endémique, sauf que, XXe siècle aidant avec sa gigantesque folie

meurtrière, on atteint aujourd’hui quelque chose qui embarrasse tout le

monde, surtout les Français. Le phénomène est observable déjà dans la

langue c'est-à-dire dans le français lui-même. Vous avez un diagnostic qui

n'appartient à mon avis qu'au français dans sa rapidité. Vous savez, les

grands écrivains français ont toujours été des moralistes, mais qui peut

encore dire aujourd'hui la folie de ces temps-ci ? Où faut-il être ? Dans

quel lieu et avec quelle formule pour l’évoquer ? C'est ce que j'ai essayé

de faire dans ce dernier livre."

|

Le dernier roman de Philippe Sollers

...

Médium, Nrf, Gallimard 2014.

MÉDIUM (du latin

mĕdĭus, au milieu) : personne

susceptible, dans certaines circonstances, d'entrer en contact avec les

esprits.

_________________________

Le narrateur n’appelle pas à une résistance

au sens mécanique du terme (l’art de la guerre de Sun Tzu n’est pourtant

jamais loin…), ni même à une indignation pourtant à la mode, mais plutôt à

un examen de conscience avec l’aide de Saint-Simon, Voltaire ou encore

Lautréamont, et souvent à une bienveillance ironique, antidote à cette

torpeur frénétique.

Philippe Sollers : "En

effet, l'indignation gomme les détails, or ce sont justement ces détails

concrets qui sont importants. C'est la preuve par le concret qui importe,

sinon on verse dans les incantations. Je ne pense pas qu'il y ait une

bienveillance de ma part, c'est plutôt une façon de pratiquer

l'affirmation qui n'est pas le contraire d’une négation. C'est une

affirmation évidente, animale, instinctive. Le corps doit participer de

cette fonction affirmative que tout veut lui retirer. Nous vivons dans un

monde – politique, social, etc.- où le corps humain n'est pas bienvenu

dans toutes ses dimensions. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un

personnage de masseuse - j'aurais pu prendre une Chinoise en acupuncture-

afin de savoir qu'est-ce que le corps humain ? où en est-il ? Je me moque

de la PMA, de la GPA, nous n'en sommes pas encore à l'utérus artificiel,

mais cela viendra… Je ne m'indigne pas, je ne manifeste pas contre,

j'essaye de montrer ce que cela veut dire. Bien évidemment, il y a des

personnes que cela choque. Elles pensent qu’il s’agit là de réactions

atrabilaires, réactionnaires, eh bien pas du tout ! C'est pire. Peu

importe qu'on soit pour ou contre, on n'en est là. Regardez où nous en

sommes en France aujourd'hui, entre la quenelle de Dieudonné et le scooter

du Président… Il s'agit donc de savoir s’il y a encore quelqu'un qui est

capable de faire fonctionner son corps avec ses cinq sens et pas seulement

l'œil et le bavardage, ce qui est une façon d'être fou. On vous propose

aujourd'hui à tout instant, de renforcer votre folie. Evidemment, comme

cela est très usant, vous trouvez la plupart de nos contemporains

résignés, déprimés, en dépression profonde. Vous pouvez ainsi considérer

mon livre comme un antidépresseur ! (rires)."

Les médiums de votre roman revêtent en

effet comme vous l’évoquiez la forme inattendue d’une belle masseuse

vénitienne ou de substances favorisant l’envol. Médium, et révélation de

ce qui était caché à nos sens semblent alors entretenir des liens que vous

suggérez dans ces lignes d’une légèreté médiumnique…

Philippe Sollers :

"Il y a deux domaines de l'expérience

humaine qui me sont privilégiés. Tout d'abord la musique, et là-dessus je

me suis beaucoup exprimé, Mozart, etc. Les musiciens ou les musiciennes

sont à mon avis les derniers personnages qui ont droit à une certaine

considération. Si je vous dis par exemple que je vais vous inviter demain

à ma prochaine installation de peinture, c'est quelque chose que je peux

faire sans savoir dessiner, il y aura du monde devant ces barbouillages,

d’où cette folie à propos de l'art contemporain, ce marché de l'art. Dans

l'île de Ré, où je vis souvent, à la limite d'une réserve d'oiseaux, je

reste là, un mois, deux mois à observer les oiseaux. Goéland, aigrettes,

les mouettes rieuses qui sont d'ailleurs également présentes à Venise… Et

la rentrée chez les mammifères m’est toujours extraordinairement pénible,

l’être humain est un mammifère lourd, et il a raison de s'en plaindre

comparé à ce qu'il peut faire verbalement. Alors que vous ne savez jamais

où meurent les oiseaux, d'où ils viennent, à quel moment ils arrivent,

c'est l'éternel retour, car vous avez toujours l'impression que c'est la

même mouette qui est là. Lorsque vous arrivez à Venise, la première chose

que vous voyez, ce sont les goélands fichés sur les piquets qui sont

toujours là, dix ans, vingt ans après… Si vous entrez ensuite dans Venise,

vous pouvez trouver l'endroit, le lieu, et la formule qui vont vous

séparer des mammifères, ce qui est très facile, car si vous faites un pas

de côté, vous êtes tout de suite seul dans les quartiers populaires tels

que je les décris dans mon livre, avec une humanité qui continue ses

tâches quotidiennes et qui n'est pas impressionnée par votre présence.

Vous êtes alors dans une légèreté qui est humaine, et qui amène tout droit

à la question des femmes : où, quand et comment, questions au sujet

desquelles j’ai écrit un certain nombre de récits."

Si le médium révèle, en même temps Philippe

Sollers évoque l’art de l’éclipse et des volets mi-fermés. Entre lumière –

Sollers / Soleil - et pénombre qui a traditionnellement abrité celui ou

celle qui voit plus loin, le point d’équilibre semble sans cesse à

trouver.

Philippe Sollers :

"C'est en effet l'entre-deux. Il faut être

très familier de l'obscurité, cela comporte le sommeil, la nuit noire, le

fait de savoir se déplacer dans le noir, sans quoi vous n'avez pas la

lumière. La lumière est un effet de l'absence de lumière."

A l’image du silence à l’égard de la musique ?

Philippe Sollers :

"Oui, c'est du silence que surgit et que

doit aboutir la musique. La musique doit faire place à un certain silence,

ce qui n'empêche pas des moments d'une grande violence. Le musicien qui a

compris cela très brillamment, c'est Haydn. Si vous écoutez les

interruptions, l’arrêt brusque avec cette musique qui ne va nulle part et

qui repart dans ses sonates et ses symphonies, c'est souvent encore plus

fort que Mozart. C'est le contraire de Wagner, un mammifère extrêmement

toxique (rires)…"

___________________

Je peux ouvrir la

Bible, la tradition chinoise et toute la bibliothèque, mais il faut que

cela surgisse comme option, comme demande. À ce moment-là c'est comme si

les morts me demandaient quelque chose à travers un texte particulier

___________________

Médium propose un véritable

bréviaire de contre-folie. S’il n’est pas forcément à prendre au pied de

la lettre, le détachement qu’il suggère est manifestement inspiré par

cette distance vis-à-vis des choses et des êtres avec de nombreuses

références à Saint-Simon et aux classiques chinois que vous chérissez.

Philippe Sollers :

"Le mot bréviaire me gêne un peu, même s'il

est très beau, car il implique un sacerdoce. J'ai préféré le mot manuel

pour son aspect pratique d’exercices de contre-folie que je recommande et

choisis dans différentes situations : faire du vélo d’appartement à trois

heures du matin, lire des classiques chinois… Le bréviaire s’attache à un

texte qui est classé. Un bréviaire pourrait être pratiqué à l’intérieur

d’un manuel de contre-folie, mais le contraire n’est pas vrai. Je peux

ouvrir la Bible, la tradition chinoise et toute la bibliothèque, mais il

faut que cela surgisse comme option, comme demande. À ce moment-là c'est

comme si les morts me demandaient quelque chose à travers un texte

particulier. J'ai décrit cela dans Passion fixe. Je n'avais pas

compris au début pourquoi c'était Cyrano de Bergerac dont je trouvais le

livre ouvert sur ma table. Voilà une transmission médiumnique qui m’a

interrogé et en cherchant les raisons, cela a fait tout un roman."

Le narrateur encourage ce détachement de la folie

ordinaire et quotidienne avec des références à Saint-Simon et à la

philosophie chinoise.

Philippe Sollers :

"C’est pour cela que j’imagine dans

mon livre - ce qui est tout à fait plausible - des émissions en français

qui sont diffusées depuis Shanghai et que l'on écoute sur les ondes

ultracourtes à Venise et qui vous disent un certain nombre de choses, un

peu comme Radio-Londres qui m’a tant influencé dans ma jeunesse : voici

quelques messages personnels sur fond de brouillage, et c’est sur ce

fond de brouillage qui est le problème, savoir se dessaisir de ce

brouillage… Qui connaît la joie suprême ne craint ni la colère du ciel,

ni la critique des hommes, ni l'entrave des choses, ni le reproche des

morts. Comme c'est beau ! Les morts pourraient vous faire des

reproches ? Mais oui, bien sûr : les morts, les pauvres morts ont de

grandes douleurs, dit Baudelaire… Que les morts soient plus vivants

que les vivants est quelque chose qu’un médium ressent non pas pour faire

tourner des tables, mais comme une perception violente, aujourd’hui."

Pouvons-nous terminer notre entretien avec

ce beau passage énigmatique, presque initiatique, et que l’on verrait bien

inscrit sur quelques linteaux d’un sanctuaire delphique : Je suis le

Médium et le double de quelqu’un qui dure (…) quoi qu’il arrive, il sera

comme il est, le même. En moi, comme moi, plus que moi.

Philippe Sollers :

"Oui, ce passage est intéressant, car il y

a du saint Augustin dans cette évocation, mais aussi la gnose avec

l’Évangile selon Philippe : bienheureux celui qui est avant d'avoir

été, car celui qui est, a été, et sera. Ce qui est extrêmement

intrigant. Quel est le nom de Dieu qui parle à Moïse dans la Bible en Ex

3:13-14 lors de l'épisode du Buisson ardent? Je trouve que l'on n'a pas

assez réfléchi à cela, c’est je suis : « Eyeh Asher Eyeh »,

je serai qui je serai, je serai que je serai… C’est une parole qui est un

drôle de nom ! Comment vous appelez-vous ? Je suis. Je décris

d’ailleurs le Christ dans ce dernier roman d'une manière tout à fait

nouvelle à mon avis, car je l'évoque en athée sexuel, ce qui a l'air assez

irrespectueux, et pourtant il me semble que cela soit très vrai. Il s'est

comporté comme s'il n'y croyait pas, ce qui est un blasphème épouvantable,

surtout de nos jours."

Vous distinguez de cette manière le Christ évoqué

par les textes canoniques de celui décrit pas les apocryphes.

Philippe Sollers :

"Oui, vous avez notamment cette histoire de

la fem

me adultère au cours de laquelle le Christ écrit des signes sur le sol,

que l’on ne comprend pas, et qui conclut en disant va et ne pèche plus.

En ce qui me concerne, je traduis par évites de te faire prendre !"

Propos recueillis par Philippe-Emmanuel Krautter

© Interview exclusive Lexnews

Tous droits réservés

|

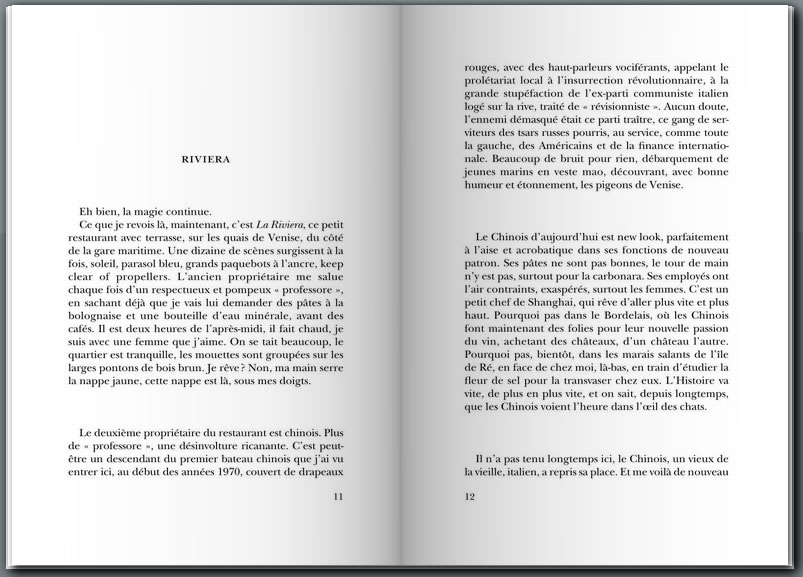

premières pages du dernier roman

Médium de Philippe Sollers aux éditions Gallimard

|

|

Interview

Philippe

Sollers

Paris, 6 mars 2012 |

|

|

|

|

Qui ne

connaît pas Philippe Sollers ? Mais le connaît-on vraiment ? Derrière

les clichés trop souvent véhiculés plus vite que la lumière, se cache un

homme épris de liberté, de beauté et d'amour, éléments d'un ciment

imperturbable qui édifie, année après année, une réflexion majeure et

innovante dans notre société en crise de ses fausses certitudes. L'homme

attire, agace certains, ne laisse pas de glace mais brûle d'un feu qui

jette des éclaircies dans notre quotidien. Rencontre avec une percée de

lumière, pour notre plus grande joie ! |

Le dernier livre de Philippe Sollers

...

L'ÉCLAIRCIE, 256 pages, Collection

blanche, Gallimard, 2012.

« Dès ma première rencontre avec Lucie,

une formule espagnole m'est revenue à l'esprit : "los ojos con mucha

noche", les yeux avec beaucoup de nuit. Les "coups de foudre" sont

rares, les coups de nuit encore plus. Les tableaux où Lucie

apparaîtrait, si j'étais peintre, devraient être envahis par l'intensité

de ce noir sans lequel il n'y a pas d'éclaircie. Noir et halo bleuté.

Tout le reste, robes, pantalons, bijoux, répondrait à ce noir, nudité

comprise. Mais la preuve, ici, est dans les lèvres, la bouche, la

langue, la salive, le souffle. C'est en s'embrassant passionnément, et

longtemps, qu'on sait si on est d'accord. le long et profond baiser,

voilà la peinture, voilà l'infilmable. J'arrive toujours avec dix

minutes d'avance. J'entends l'ascenseur, le bruit de la clé de Lucie

dans la serrure, les rideaux sont déjà fermés, action. »

|

|

omment est né

l’écrivain Philippe Sollers ? Par quelle lumière et quel appel

l’écriture est-elle venue au jeune homme très tôt remarqué par Ponge,

Mauriac et Aragon ? omment est né

l’écrivain Philippe Sollers ? Par quelle lumière et quel appel

l’écriture est-elle venue au jeune homme très tôt remarqué par Ponge,

Mauriac et Aragon ?

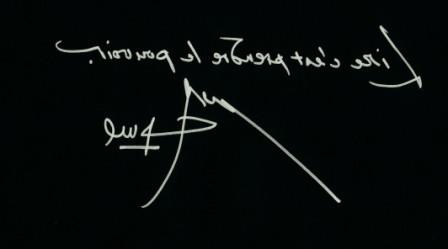

Philippe Sollers : « J'ai évoqué dans la préface d'un livre, qui

s'appelle « Vision à New York », une très curieuse expérience

vécue à l’occasion de la lecture. J’avais l’impression que les mots se

détachaient de la page, commençaient à vivre leur propre vie et

m'entraînaient dans une vision tout à fait différente de ce qu'on

appelle la réalité. A la lumière de cette évocation intime, la grande

expérience, fondamentale, n'est pas ainsi l'écriture, mais bel et bien

la lecture. J'ai raconté un épisode encore plus ancien lorsque j'avais

cinq ans. Je suis assis sur un tapis dont la couleur rouge m'apparaît

maintenant, et j’ânonne un livre pour enfants. A quel moment

réalise-t-on que l’on sait lire ? Voilà une belle question ! Tout à

coup, l'enchaînement se fait, c'est le moment où j'entends la voix de ma

mère me dire : « maintenant, tu sais lire !” Je lis ! Je n’ânonne

plus les syllabes ou les voyelles… Cette déclaration du savoir-lire, qui

va automatiquement un jour ou l'autre provoquer un savoir- écrire, m'a

littéralement inondé d’une joie extrême et je me vois encore courir dans

les prés, dans la campagne, en criant à tue-tête : je sais lire !

Ce sont des souvenirs très précis et essentiels, comme si j'étais

conscient de ce trésor inestimable qu’est la lecture. Ce trésor est bien

menacé aujourd'hui, et un jour ou l'autre, il apparaîtra comme une

rareté réservée à un trop petit nombre. J'étais persuadé qu'avec cette

capacité, j'allais pouvoir traverser tous les phénomènes, les aventures

et les périls. J’ai constamment essayé de retrouver cet état-là, et j'ai

lu, beaucoup lu, notamment celle qui a été fondatrice chez moi : la

poésie. Baudelaire a beaucoup compté et a été certainement celui qui m'a

le plus marqué. C’est en apprenant par cœur ses poèmes, mais aussi ceux

de La Fontaine que je me suis familiarisé de plus en plus avec cette

écriture. À partir de là, j'ai commencé à souhaiter écrire les choses

que je ressentais. Comment raconter à la fois ma vie et le monde en

général. ? Tout cela s’est déroulé très vite, il y a eu plusieurs essais

pas très satisfaisants et un livre écrit très jeune à 22 ans « Une

curieuse solitude » qui évoque un certain nombre d'expériences de

mon adolescence sur fond espagnol, car la familiarité avec les langues,

et notamment l’espagnol, a été capitale. Ce livre a trouvé un écho

immédiat, j'ai raconté tout cela, et le reste a suivi ! »

Dans votre dernier roman, L’Eclaircie, vous citez le cardinal

Retz qui fait référence à la fois à l’idée de vérité et d’éclat. Quelle

est cette vérité qui vous a animé jusqu’à aujourd’hui ? Et, une fois de

plus, nous retrouvons cette idée de lumière qui semble si importante

chez vous ?

Philippe Sollers : « Absolument ! La vérité, lorsqu'elle est à un

certain carat, jette un éclat auquel rien ne saurait résister… Carat

renvoie à diamant et diamant renvoie à mon nom d’état civil qui est «

Joyaux », ce qui n'est pas sans conséquence dans la vie d'un écrivain

même si j'ai pris un nom moins exposé tiré du dictionnaire latin (sollers

: habile, adroit en latin. NDLR). La luminosité du diamant est

quelque chose qui perce et si les mots sont bien agencés, la vérité

apparaît alors dans une certaine manière de traiter le langage. Vous

allez alors me demander : quelle vérité ? »

___________________________

"La

vérité, telle que je l'entends, est

forcément en relation avec l’amour, la liberté et la poésie."

___________________________

Vous n’êtes

bien entendu pas pour une seule vérité !

Philippe Sollers : « Non, en effet, et dans l'Éclaircie, je

cite le poète sur lequel Picasso a beaucoup réfléchi, Luis de Gongora,

qui a ce poème extraordinaire selon lequel il faut se fier aveuglément

non pas à l'objet vain, mais à la meilleure signification, pour que de

cette façon les portes du discours ouvrent aux vérités. Bien entendu,

que de crimes a-t-on commis au nom de la vérité ! La vérité est multiple

et dès qu’elle est racornie, utilisée comme outil de propagande, ce

n'est plus la vérité. D'une certaine façon, comme quelqu'un d'assez

emblématique a pu le dire, je suis la voie, la vérité, la vie, je

pense également que sans la voie et sans la vie, la vérité reste lettre

morte.

Dans le maniement du langage, cet accès à la vérité peut prendre deux

formes. Il peut y avoir en premier lieu une critique extrêmement acide

de la société du mensonge, ou du mensonge comme société, sentiment que

l'on sait ou non reconnaître. Car les adultes mentent et cela l’enfant

l’apprend un jour ou l’autre, plus ou moins tôt. Les adultes sont des

enfants ratés, et ils se vengent d’ailleurs sur leur progéniture ou leur

entourage de ce ratage essentiel… La vérité, dit Kafka, n'est rien

d'autre que la lumière sur le visage grotesque qui recule,

c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être dit.

La deuxième chose réside dans la possible affirmation lyrique de la

poésie comme vérité dans les circonstances d'une narration. J'ai

toujours aimé ce que Breton disait de lui-même : Il estimait n’avoir pas

démérité par rapport à trois perspectives qui s'étaient présentées dans

sa vie, à savoir l'amour, la poésie et la liberté. La vérité, telle que

je l'entends, est forcément en relation avec l’amour, la liberté et la

poésie. La poésie, étant la source constante, indique en quoi la vérité

est offusquée, niée, détournée désormais par tout l'appareillage social

mondialisé. À s'engouffrer dans la communication, on parle sans plus

jamais savoir ce que parler signifie… »

La lumière et l’éclaircie supposent, comme vous le rappelez souvent,

un constat de pénombre et de ténèbres qui blesse notamment notre époque

moderne. Face à ce drame, votre écriture et votre être appellent à

réagir, et sinon à combattre des chimères, tout au moins à se réveiller.

Philippe Sollers : « Oui, Drame est d'ailleurs le titre d'un

de mes livres et choisi à dessein dans le sens que vous évoquez. Par

contre, je ne me reconnais pas dans le verbe réagir qui laisse

entendre une réaction et non pas une action, ce qui voudrait dire que

l'on pose quelque chose comme existant. C'est d'ailleurs une tendance

flagrante que l'on note chez un grand nombre d'écrivains aujourd'hui,

tendance selon laquelle il faudrait impérativement contester un

ensemble. Il faut que l'affirmation soit plus forte que la contestation,

sinon c'est une réaction qui conduira très rapidement à être

réactionnaire. Il faut bien être conscient que c'est toute la période

nihiliste que nous vivons aujourd'hui, et ce n'est que le début… Quant à

la pénombre et aux ténèbres que vous évoquez : Effectivement, sans nuit,

il n'y a pas de jour, et sans épreuve néantisante, il n’y a pas le

surgissement de l’être. C'est pour cela que cette expérience du néant

est considérable car, à ne pas prendre en considération le néant

(Heidegger), on aboutit au nihilisme. On ne fait pas l'expérience d'une

néantisation, le néant néantise… Evidemment, on va me dire mais

qu’est-ce que vous racontez là ! Du coup, surgissent la mort, la

morbidité, le romantisme, etc. La subjectivité se débat dans quelque

chose dont elle se plaint et il ne faut pas qu'il y ait de plaintes, il

faut qu'il y ait l'ironie, le détachement. Sans une forme de mépris, la

critique n'est pas recevable. Cette critique, telle que je la conçois,

est très mal vécue par la réception sociale qui, au contraire, a tout

intérêt à favoriser les gémissements poétiques comme le dit

Lautréamont… Nous avons donc une affirmation, et bien entendu des noms

viennent immédiatement à l'esprit : Nietzsche, et surtout cette formule

de Heidegger qui est la suivante : les dieux sont ceux qui regardent

vers l'intérieur dans l'éclaircie de ce qui vient en présence. C'est

une échappée vers une clairière et cela me permet de faire signe en

direction de ce qui a disparu, c'est-à-dire les dieux grecs, déesses

comprises. »

Vos écrits

et vos jugements font justement souvent penser à des fulgurances qui

semblent tout droit héritées du panthéon grec. Quel rapport

entretenez-vous avec ces vérités de la plus ancienne antiquité ?

Philippe Sollers : « Sans les Grecs et les Latins bien entendu, vous

savez ce qui arrive ! Cela conduit forcément à l'obscurantisme le plus

fou. Ces dieux ne sont pas académiques, ils ne sont pas rangés et sont

toujours en mouvement. Ils entretiennent d’ailleurs des rapports

extraordinairement spécifiques entre eux. Le Parménide

d'Heidegger est un livre essentiel, écrit dans les circonstances

catastrophiques de 1942. Vous avez là quelque chose de très révélateur

qui nous ramène d’ailleurs à la question de la vérité. Le poème de

Parménide est bien connu : le cavalier est emporté par ses cavales et

monte aussi loin que le porte son désir. Il arrive devant la déesse

Vérité et elle l'accueille de manière bienveillante, car il n'est pas si

courant qu'un mortel ait fait tout ce parcours pour connaître l'être, le

non-être, etc. S’il y a un aspect divin que faisait apparaître le

passage que nous évoquions tout à l’heure de l’Evangile, il y a

également cette filiation grecque. Quant au français, on peut dire qu’il

y a eu un miracle comme le relève Nietzsche : un miracle plus

extraordinaire encore que le miracle grec. Et c'est d’ailleurs de cela

dont nous souffrons abominablement. Nous sommes dans un tel embarras de

nos jours, car nous sommes dans une culpabilité de ne plus être à la

hauteur de ce miracle. Cette culpabilité est très étrange et en même

temps très révélatrice. Les Français ont cette particularité d'avoir

fait la seule révolution qui ait eu lieu, tout le reste n’étant que

fariboles. Et en même temps, ils sont dans la terreur de ce rapt

considérable. Le Français est porteur d'une énergie et d'une fulguration

particulière, ce que prouve n'importe quelle lettre de Voltaire que vous

ouvrez le matin. Si vous êtes un peu mélancolique, vous verrez que cela

va vous donne une autre vision immédiate des choses ! En effet, cette

fulguration bien particulière est grecque, et Nietzsche le dit

d'ailleurs à propos de Voltaire. Il dédie d’ailleurs « Humain trop

humain » à Voltaire lors du centième anniversaire de sa mort. De

même, il pense que c’est des Français qu’il faut se rapprocher et il a

de plus en plus recours au français dans son écriture. Il y a là un

voile de culpabilité, de trahison des Lumières, qui fait que moins vous

reconnaissez cette prépondérance du français en Europe, plus vous donnez

libre cours à tous les éléments plébéiens, pour parler comme Nietzsche,

qui remonte par tous côtés. Vous en avez plein les journaux, dans

l'actualité et ce n'est qu'un début… Et voilà l'aspect politique de la

vérité abordé ! Vous savez, tous mes livres sont très politiques, ce qui

les différencie beaucoup de la production littéraire, pas seulement

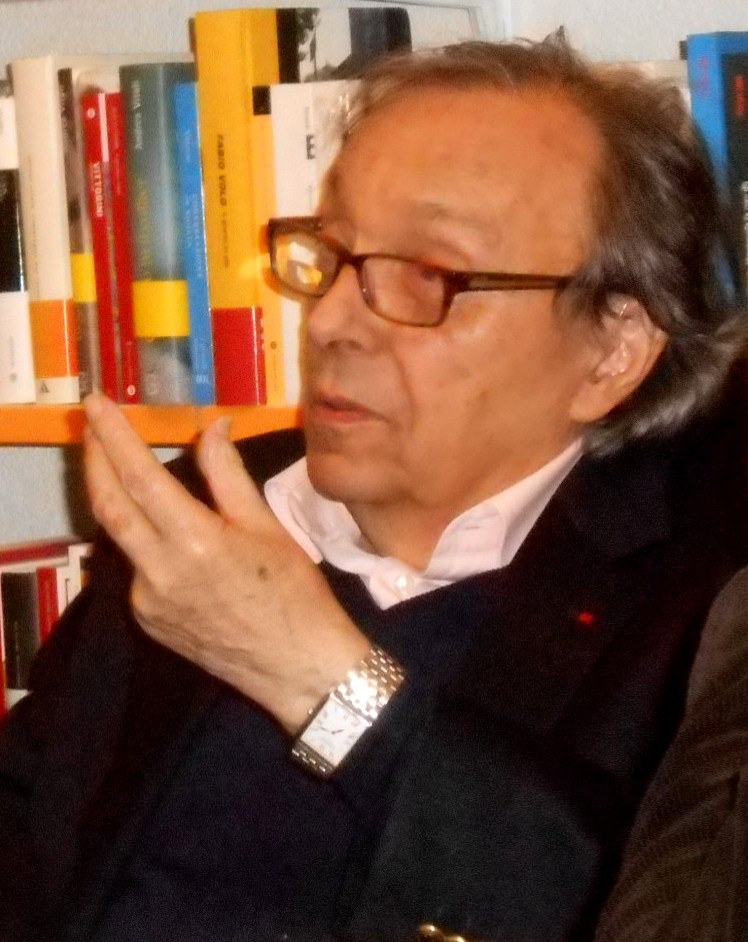

française, mais également internationale. Si on ne met pas l’accent sur